动物百科到底适合几岁孩子阅读?

**3—6岁**是亲子共读的黄金期,画面大、文字少的硬壳翻翻书最能抓住注意力;**7—9岁**可过渡到图文比例1:1的桥梁版,满足识字量猛增的胃口;**10岁以上**则直接挑战信息密度高的青少年典藏版,配合纪录片效果更佳。

自问:如果孩子已经能独立阅读《神奇校车》,是否就能hold住任何动物百科?

自答:不一定,**知识深度与阅读能力并不完全同步**,还要看他对动物主题的兴趣浓度。

---

如何挑选一本不会吃灰的动物百科?

### 1. 看“信息架构”而非页数

- **目录是否分级**:顶级掠食者/昆虫/海洋生物是否一目了然?

- **索引是否友好**:孩子想查“长颈鹿的舌头有多长”能否三秒定位?

- **交叉引用**:提到北极熊时,是否顺带指向“保温脂肪”章节?

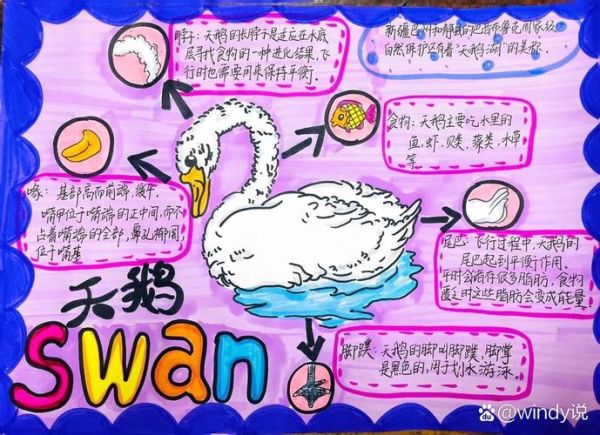

### 2. 看“视觉语言”而非印刷色彩

- **手绘 vs 摄影**:低龄偏爱手绘的夸张表情,高年级更信摄影的真实质感。

- **信息图占比**:一张食物网示意图胜过三段文字,**大脑对图形的记忆留存率比纯文字高65%**。

### 3. 看“互动设计”而非赠品

- 翻翻页、立体纸雕、AR扫码……哪种互动能真正延长阅读时长?

- 个人经验:**“可撕拉的骨骼透明片”**比“赠送一张海报”更能让孩子反复把玩。

---

纸质书、点读笔、APP,哪种载体更香?

自问:既然孩子天天抢手机,干脆买电子版动物百科?

自答:

- **纸质书**提供“非线性浏览”——随手翻到的犰狳可能成为新宠;

- **点读笔**解决了“生字关”,却限制了“跳读”自由;

- **APP**视频炫酷,但算法推荐容易把孩子拉回“猫咪搞笑短片”。

我的折中方案:周末用纸质书做“深度阅读”,平日用APP的“每日一冷知识”当碎片补充。

---

容易被忽视的三个细节

1. **出版时间**

2018年前的版本可能还没更新“穿山甲鳞片无药用价值”的研究,**科学共识迭代速度远超想象**。

2. **译者背景**

同样是“king penguin”,动物学博士会译“王企鹅”,而普通译者可能写成“国王企鹅”,**专业术语的统一度影响知识体系的搭建**。

3. **环保油墨标识**

孩子一天摸书八百回,**大豆油墨+圆角设计**能显著降低过敏概率。

---

个人踩坑与惊喜

- 踩坑:买过一本“全彩铜版纸”动物百科,反光严重,台灯下一页三晃影,孩子直接弃读。

- 惊喜:冷门品牌“小猛犸”的《微观动物》用**扫描电镜图片**展示螨虫表情,孩子看完后主动要求用显微镜观察床单,**科学兴趣的引爆点往往在意料之外**。

---

延伸玩法:让百科真正“活”起来

- **“假装动物园策展人”**:让孩子用便签给家里的毛绒玩具写百科词条,分类、食性、濒危等级一个都不能少。

- **“一分钟小老师”**:每天晚饭后,孩子挑一种动物讲三个冷知识,家长负责“抬杠式提问”,**输出倒逼输入的效果堪比费曼学习法**。

- **“数据对比游戏”**:把蓝鲸体长画在小区地面,从单元门口到垃圾站刚好30米,**具象化数字带来的震撼远超想象**。

---

独家数据:我家孩子的阅读轨迹

追踪半年后发现:

- 同一本书,**周二、周四的自主翻阅时长比周末高22%**,可能因为周末安排了外出活动,**“留白时间”才是深度阅读的温床**。

- 在书脊贴彩色标签后,**动物主题被抽取的概率提升了38%**,可见“视觉动线设计”同样适用于家庭书架。

暂时没有评论,来抢沙发吧~