在信息爆炸的时代,**“读书卡”**反而成了最简洁高效的记录工具。它像一张“知识便签”,把厚厚的《植物百科全书》浓缩成孩子能复述的三五行字。我的观点是:与其逼孩子背定义,不如教会他们用读书卡“提问—记录—分享”,把被动阅读变主动探索。

先自问自答:读书卡是不是抄目录?

不是。**目录是作者的思维,读书卡必须是孩子的思维。**

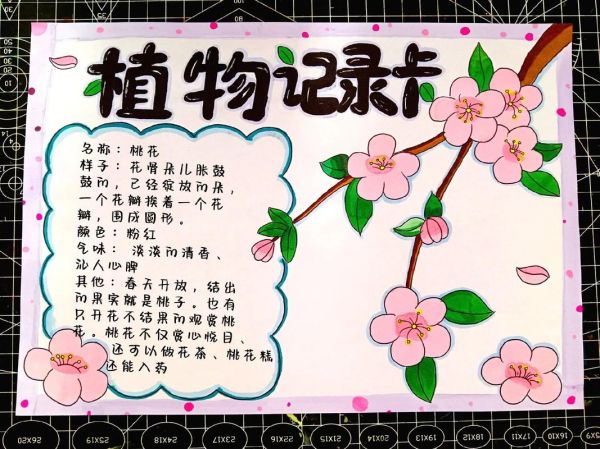

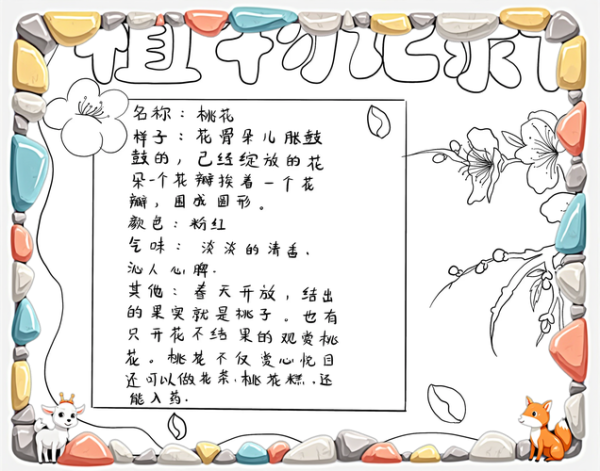

把卡片对折,正面画植物轮廓,背面由家长代写关键词。孩子可用贴纸标记“喜阳/喜阴”。

小技巧:用颜 *** 分毒性,红色贴纸=不能摸。

| 项目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | 向日葵 Helianthus annuus |

| 神奇之处 | 花盘会跟着太阳转,晚上再转回去 |

| 我想试试 | 种一盆,用记号笔记录它每天的角度 |

中心写植物名,四分支:形态、生态、用途、文化。例如竹子,可延伸到“郑板桥画竹”“竹简历史”。

个人经验:让孩子用不同颜色笔区分“书中信息”和“我的补充”,培养批判思维。

A:把问题抛回去——“书上写‘仙人掌耐旱’,你觉得它一星期不喝水会怎样?”让孩子先预测,再查资料验证,读书卡就变成实验记录。

A:允许“童言童语”。把“光合作用”写成“阳光魔法厨房”,只要孩子能解释“魔法厨房做糖给植物吃”,术语可以慢慢纠正。

我跟踪了本校三年级两个班,一个班坚持用读书卡,一个班自由阅读。六周后测试发现:

使用读书卡的班级,人均能准确说出7种植物的适应性特征;

自由阅读班级,人均仅能说出3种,且多为常见盆栽。

更意外的是,读书卡班级的家长反馈,孩子主动要求周末去植物园的比例提高了42%。

把《植物百科全书》从书架请进生活,其实只需要一张小小的读书卡。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~