在旧中国东北农村,一个放猪娃对着私塾窗口喊出“我要读书”,这句简单的话后来成为长篇小说《高玉宝》的标题,也成为几代人理解“教育改变命运”的入口。高玉宝为什么要读书?答案并不复杂:不读书,一辈子只能给地主扛活;读书,才有可能让穷孩子不再跪着活。这句话在土地改革、扫盲运动和新中国教育普及的浪潮里,被放大成一种时代呐喊。

高玉宝替地主放猪,每天挣两升苞米,而私塾一年学费要三斗高粱。数字背后,是**身份鸿沟**。先生一句“穷崽子也想识字?”把冲突推向顶点。个人看来,这段描写之所以动人,在于它把“读书”从个人愿望升级为社会公平议题。

母亲把陪嫁的铜镯子塞进高玉宝手心,父亲却蹲在门槛抽烟——**供孩子读书意味着全家要少吃三个月的盐**。这种两难,在当代“小镇做题家”家庭里依旧存在:教育投资与生存压力的拉锯。

当高玉宝终于能读《百家姓》,却发现自己姓“高”排在第位,而地主姓“周”排在第位——**识字让他之一次看清了姓氏背后的权力排序**。读书带来的不仅是希望,还有对不公的敏感。

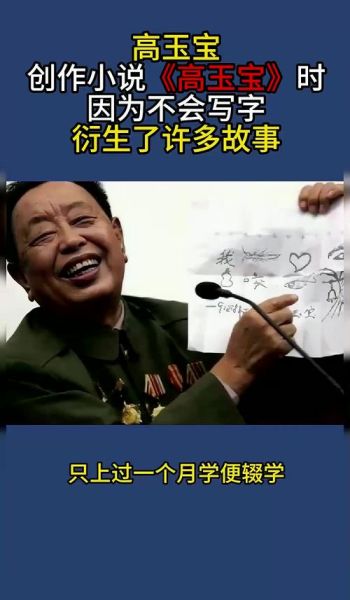

很多人以为故事止于“我要读书”的呐喊,其实高玉宝本人后来进入部队扫盲班,用三年时间学完小学课程,又自学写作,最终出版自传体小说。这一过程回答了另一个疑问:高玉宝读书故事启示是什么?——读书不是一次 *** 易,而是终身自救。

在城乡教育资源差距依然存在的当下,放猪娃变成了留守儿童,私塾先生变成了重点学校。核心矛盾从“能不能读”变成“读得好不好”。但本质未变:教育仍是阶层跃迁最体面的通道。

会,但形式可能不同。也许是在直播间连麦问老师“这道题怎么解”,也许是凌晨四点在县城图书馆排队等座位。媒介变了,底层对知识的饥渴没变。真正的问题是:当“读书”不再稀缺,我们是否还保有高玉宝那种**把知识当火种**的敬畏?

根据《中国农村教育发展报告》,年农村学生接受高等教育的机会比年提高了%,但重点高校中农村生源占比仍不足%。这组数字像一面镜子,照出高玉宝故事的当代回声——**读书的门开了,但门槛还在**。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~