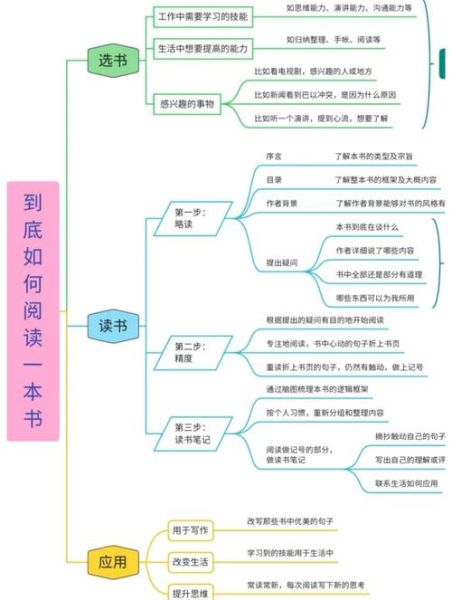

很多人以为读书多就能变强,其实**“读得准”比“读得多”更重要**。阅读书单百科全书把零散的书目按主题、难度、场景重新编排,相当于把一座图书馆压缩成一张作战地图。它解决的核心问题是:如何用最短时间找到最适合自己的下一本书。

别急着列书单,先问自己:半年后我要在哪个场景输出? - 如果目标是做产品经理,先列出岗位 JD 里的高频词,如“用户调研”“需求优先级”“数据埋点”。 - 把这些词当作检索词,在阅读书单百科全书的索引里反向查找对应章节,**缺口立刻可视化**。

---百科全书通常给出 5~20 本候选书,用三层过滤避免信息过载: 主题契合度:只保留与缺口直接相关的书; 作者背景:优先选“干过这事”而非“只研究这事”的人; 版本新旧:技术类选 3 年内,经典理论类选权威修订版。 这样 20 本瞬间缩到 3~5 本,阅读压力骤降。

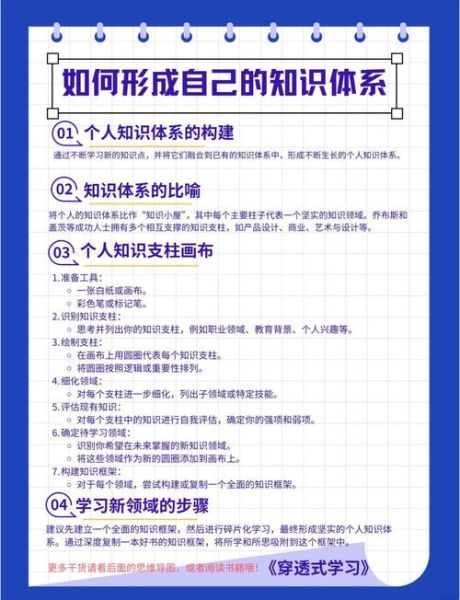

---读完一本书,不是写读后感,而是做三张卡片: 概念卡:用一句话定义核心概念,例如“飞轮效应=小胜利积累成自驱增长”; 案例卡:记录书中或自己经历的 1 个真实场景; 工具卡:提炼可落地的模板、清单或脚本。 把卡片丢进 Obsidian 或 Notion,打上主题标签,知识体系开始自我生长。

---每周末抽 30 分钟,假装向 12 岁小孩解释本周最烧脑的概念。 - 讲不顺?回到卡片里找漏洞。 - 讲顺了?把录音转成文字,扔进知识库,**未来写文章、做分享直接调用**。 循环 4 周后,你会发现“书到用时不再恨少”。

---当卡片积累到 50 张,自然会出现新问题,例如“飞轮效应在 to B 业务是否成立?” 带着新问题再去翻阅读书单百科全书,**书单不再是静态列表,而是动态问题链**。每解决一个问题,你的知识体系就向上长一层。

百科全书在“心理学”条目下会链到“行为经济学”“认知神经科学”。把这些书并排读,你会发现同一实验在不同学科的解释差异,从而训练多元思维。

---把同一主题的书按出版年份排序,你能看到概念如何被提出、质疑、修正、再颠覆。例如“增长黑客”从 2010 年的技术导向,到 2020 年的品牌回归,时间轴就是商业史。

---百科全书常标注“作者师从”“与谁合著”。顺着这些线索,你能挖到尚未被翻译的冷门经典,提前建立认知优势。

---A:把它当工具书而非教材。每次只读与当前问题相关的 3~5 页,用完即走。

A:纸质适合快速翻阅做标记,电子适合全文检索。我的做法是:纸质放书桌,电子装手机,碎片时间查缺补漏。

去年 Q4,我想把“用户增长”从模糊概念变成可落地的内部培训。 - 先用倒推法锁定 8 个关键词; - 通过阅读书单百科全书筛出 11 本书; - 做了 34 张卡片,迭代 3 版课件; - 最终培训 120 名销售,线索转化率提升 27%。 数据不算惊艳,但证明体系化阅读比碎片化刷文章有效得多。

把阅读书单百科全书当作 GPS,你的知识体系就不再是随机漫步,而是有地图、有补给、有里程碑的远征。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~