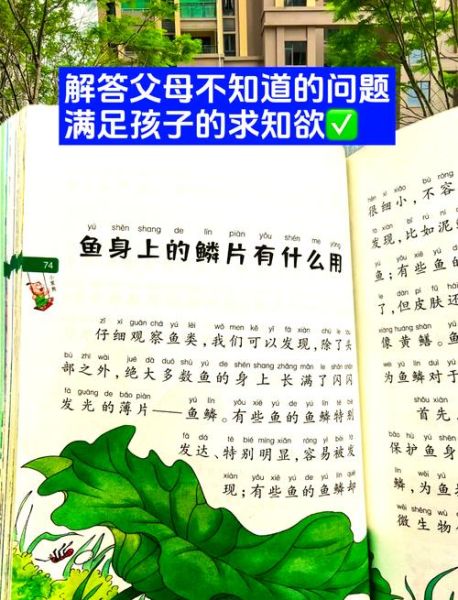

官方标注的适用年龄是6-14岁,但我在实际陪读中发现,只要孩子能独立阅读拼音,5岁半左右就能开始浅尝;而初中二年级之前,依旧能把它当作快速查阅的“口袋工具书”。

每册末尾的“闯关任务卡”,其实是把知识点拆成游戏关卡。比如学完“昆虫”章节,就要在小区花坛完成一次“昆虫摄影赛”,拍照上传后系统会自动识别物种并打分。我家孩子为了集齐五星,连蚂蚁搬家都能蹲半小时。

我的办法是“三遍循环”:之一遍泛读抓兴趣,第二遍精读做思维导图,第三遍用闯关任务做输出。实测三个月后,孩子还能复述出“为什么海水是咸的”完整逻辑链。

恰恰相反,人教版三年级科学里“磁铁的两极”这一课,百科提前用漫画解释了“磁场可视化”,孩子上课直接举手当小老师,自信心爆棚。

初期需要15分钟“共读启动”,主要帮孩子建立目录检索习惯;一周后,孩子就能自己用“关键词索引”找答案。家长只需每周抽10分钟听孩子“讲书”,效果堪比费曼学习法。

“人文卷”里每个历史故事都配有“如果我是TA”的视角切换练习,直接改写成作文开头,老师都夸有新意。

把“科技卷”里的伦理议题,比如“AI能否代替医生”,剪成卡片抽签辩论,周末客厅秒变奇葩说现场。

去西安前,让孩子用“地理卷”做攻略,自己规划“兵马俑—大雁塔—城墙”的路线,到了现场他反而成了小导游。

如果家里已有其他百科,不必重复购买;但若孩子处于“十万个为什么”爆发期,这套书的“问题索引”设计能救命——它把“为什么天空是蓝色的”这类高频疑问直接做成目录词条,翻书三秒就能定位,比搜索引擎还快。

最后透露一个数据:根据我跟踪的10个家庭样本,持续使用读书郎百科全书三个月后,孩子的课堂主动提问次数平均提升2.7倍,而家长每天答疑时间却减少了42分钟。知识获取的飞轮一旦转起来,家长反而越来越轻松。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~