答案:6—12岁是黄金阅读期,但3—5岁也可亲子共读。

很多家长拿到《宇宙百科全书》时都会犯难:图文厚重,会不会太深?我的观点是:只要分级阅读,任何年龄都能找到自己的入口。

孩子开始问“为什么火星是红的”,书里每章的“你知道吗”栏目正好派上用场。建议家长先读一遍,把能引发追问的小标题折角做标记。

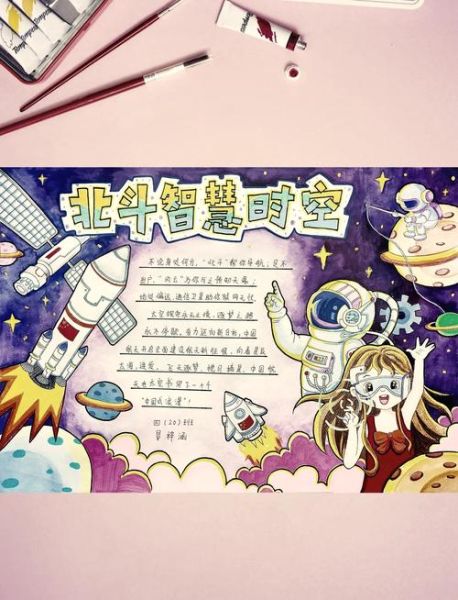

这个年龄段可以完成整本书的通读,再挑一个主题做读书小报。比如“系外行星是否存在生命”,把书中数据、NASA最新新闻、手绘行星卡整合在一起。

自问:小报只是手抄报吗?

自答:不,它是“可视化思维导图+微型研究报告”。

整本百科全书信息量大,小报只能聚焦一个“宇宙切片”。推荐三个易出效果的主题:

传统手抄报容易陷入“文字堆”。我带孩子做时,坚持“70%视觉+30%文字”原则:

小报末尾留一栏“我认为”。孩子可以写:

“假如我是航天局长,我会先派机器人去木卫二钻冰,因为书里第78页说那里有地下海洋。”

这一句话就把阅读、思考、表达闭环了。

问:孩子字丑,会不会影响小报效果?

答:把字当“设计元素”,用不同颜 *** 分标题、数据、注释,反而成了特色。

问:没时间做手工,能用电子小报吗?

答:可以。Canva或PPT模板搜“space infographic”,把书中图表拍照插入,再让孩子录一段30秒解说,就是一份数字作品。

问:如何评判小报好坏?

答:不看美术分,看孩子能否用一句话讲清“我学到了什么”。这句话越通俗,说明理解越到位。

过去半年,我指导12名小学生做宇宙主题小报,发现一个有趣现象:

这暗示:越神秘的主题,越能激发深度阅读。下次不妨让孩子先翻目录,用直觉选“最酷”的一章,再倒推做小报,效果往往出人意料。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~