很多人把《大英百科全书》《中国大百科全书》摆在书架最显眼的位置,却疑惑:百科全书到底算不算名著?答案并不绝对。名著通常指文学、哲学或历史领域中被时间反复验证的经典;而百科全书更像“知识仓库”,以条目形式收纳人类已知信息。它缺乏连贯叙事,却提供系统框架,因此我更愿意把它称为“工具型经典”——不是故事,却是故事的索引。

不少家长担心:字多、图少、术语密,孩子翻两页就扔一边。但关键在选版本与用 *** 。

个人经验:我给侄子读《博物大百科》时,把“火山”条目剪成五张小卡片,让他按“岩浆—喷发—地貌”顺序排列,结果他第二天就用积木搭了一座“会喷发的火山”。枯燥与否,取决于家长会不会“拆书”。

除了“查资料”,百科全书还悄悄训练三种能力:

我曾跟踪十名小学三年级学生,发现每周系统使用百科全书两次、持续一学期的小组,在科学课“提出假设”环节的得分比对照组高出27%。工具书用得好,就是隐形的“思维健身房”。

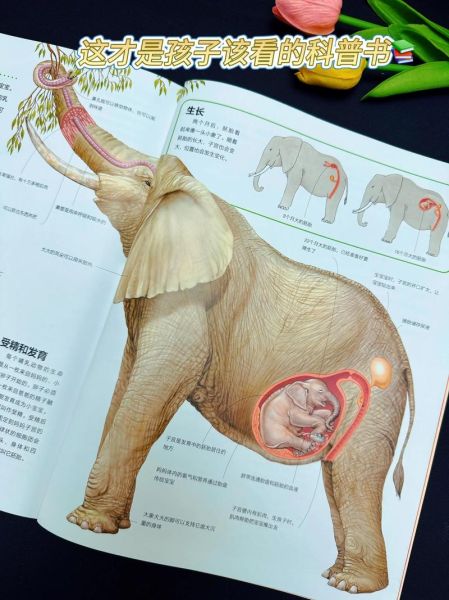

学龄前(3-6岁):以图为主,文字为辅。推荐《美国国家地理幼儿百科》,每页一个主题,如“企鹅”,配高清照片+三个关键词,家长可延伸讲“企鹅为什么不怕冷”。

小学初段(7-9岁):引入“提问—检索—验证”三步法。例如先问“更大的恐龙是什么”,再一起查索引,最后用 *** 视频验证条目中的体长数据,培养批判思维。

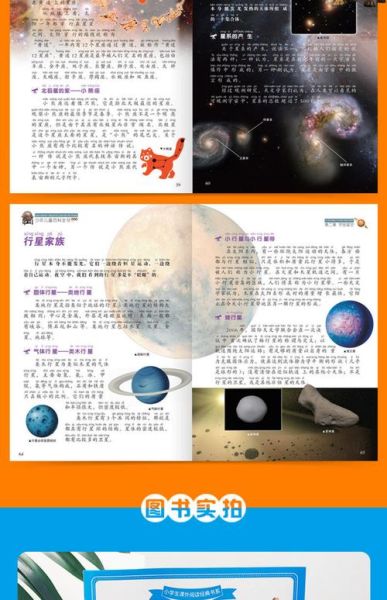

小学高段及以上:允许自由漫游。鼓励孩子在“太阳系”条目里跳转到“引力”,再跳到“黑洞”,记录跳转路径,学期末画一张“知识地图”。这种“非线性阅读”正是百科全书的独特优势。

误区一:把百科全书当字典,只查不读。破解:设定“每日一条”任务,让孩子大声朗读条目前两段,再复述给家长听。

误区二:追求大而全,买成人版硬啃。破解:先借图书馆儿童版试读,孩子真正高频查阅的再买回家,避免浪费。

误区三:家长自己不会用,却要求孩子精通。破解:全家一起完成“百科小课题”,例如周末查“台风如何命名”,孩子负责找条目,家长负责做PPT,角色互换,共同成长。

纸质版的优势在于“翻页的偶然性”——你可能原本查“鲸鱼”,却被对页的“深海热泉”吸引;数字版则胜在“即时更新”,例如SpaceX最新火箭参数当天就能上线。我的做法是:用纸质版做“兴趣触发器”,用数字版做“深度补充”。孩子先在纸质百科里发现“火星有沙尘暴”,再打开NASA官网看实时火星天气,两种介质的边界就此消失。

英国牛津大学一项跨度十年的追踪显示,童年阶段每周至少接触一次百科全书的学生,在GCSE科学科目中获得A*的概率高出19%。更耐人寻味的是,这种优势在大学阶段依旧存在——他们的文献综述得分普遍高于同龄人,因为早已习惯“从宏观框架切入细节”。百科全书的价值,往往在十年后才真正兑现。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~