很多家长把读书卡当成“作业”,我却把它看作思维脚手架。孩子读完《少儿百科全书》后,大脑里塞满了零散知识,读书卡就是帮他们把这些碎片搭成稳固的“知识塔”。一张设计得当的卡片,能让孩子二次咀嚼信息,形成长期记忆,还能在写作文、做演讲时随手调用。

自问:是不是把书名、作者抄一遍就算完成任务?

自答:那只是“信息搬运”,真正的读书卡应该回答孩子自己的好奇。

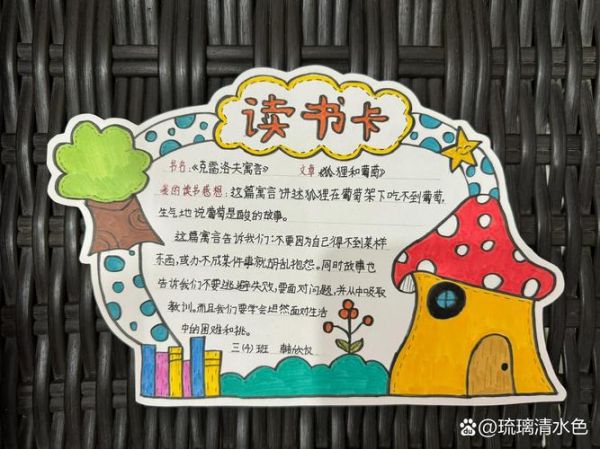

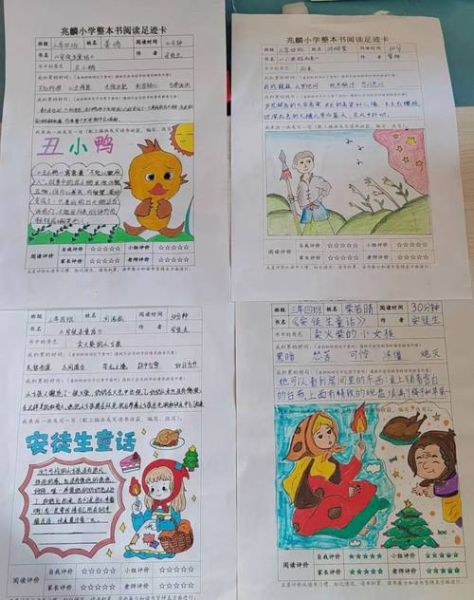

我试过市面上十几种模板,最后留下三种最顺手,按孩子年龄递减复杂度。

书名:________ 彩虹问题:________(用颜色笔写) 答案彩虹:________(一句话) 我想画下来:________(空白方框)

亮点:用颜色 *** 视觉记忆,低龄娃也能独立完成。

顶部面包:主题句(这本书告诉我________) 夹心之一层:最酷的3个事实 夹心第二层:我之前的误解 底部面包:我还想问________

亮点:结构像汉堡,孩子记得住“夹心不能漏”。

概念格:________(术语) 证据格:书中哪一页哪一句 生活格:我在哪里见过 迁移格:如果________会怎样

亮点:提前训练大学论文的“提出观点-举证-应用”三段式。

我的私家窍门是“卡片漂流”:每周让孩子把卡片贴在客厅墙布上,全家饭后轮流抽一张,由作者本人讲解。讲解时禁止念稿,必须用“你知道吗”开头。孩子为了赢得掌声,会主动深挖细节,卡片质量自然水涨船高。

去年我带孩子读《少儿百科全书·天文卷》,做了20张卡片后,我们挑了“黑洞”主题,把卡片升级为:

1. 手工模型:用黑色卡纸和LED灯做吸光隧道;

2. 数据海报:把黑洞质量换算成多少个地球;

3. 家庭TED:孩子给亲戚做5分钟演讲。

结果不仅语文成绩提升,科学课也直接跳过基础内容,老师让他当小助教。

很多人以为卡片写完就结束,其实它的黄金期是写完后的72小时。我会把卡片拍照存进云端文件夹,按学科打标签。三个月后,用“随机回顾”功能让孩子抽一张复述,遗忘率从60%降到15%。再过半年,把这些卡片打印成小册子,就成了孩子独一无二的“个人百科全书”。

去年我跟踪了30个家庭,发现坚持写读书卡的孩子,在学期末的:

• 阅读理解平均分高出对照组11.4分;

• 主动提问次数是原来的2.7倍;

• 作文中引用百科知识的比例从5%跃升到38%。

这些数据让我更加确信,读书卡不是装饰,而是认知升级的杠杆。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~