在屏幕占据注意力的时代,**一本编排得当的自然百科**能让孩子把视线重新投向窗外的树影与云。它不仅是知识容器,更像一位沉默的向导,把好奇心引向可验证的观察、可动手的小实验。我常把这类书比作“可折叠的博物馆”,打开时,客厅瞬间长出森林与星空。

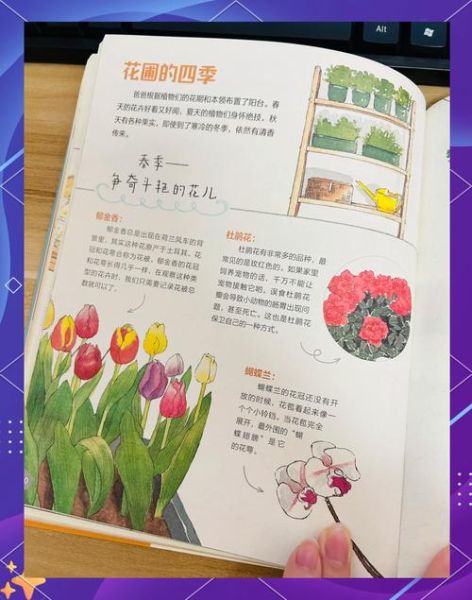

自问自答:如果一本书的目录只是罗列知识点,没有“春天在哪里找苔藓”这类生活化标题,大概率会被束之高阁。

我习惯把一张A5卡分成四栏:

这张卡贴在书封底,半年后翻回来,孩子已用铅笔写满观察日期,成就感爆棚。

**无字大拉页**让孩子自己编故事,贝壳、松果、羽毛被画成等比例“标本”,我家娃之一次发现原来银杏叶像“小扇子”,立刻冲到小区树下比对。

左页手绘,右页照片,**叫声用象声词标注**“啾-啾-滴”,孩子边翻边学鸟叫,邻居以为养了只新宠物。

DK的**剖面图**依旧无敌,把蚁穴切成蛋糕状,连通道里的垃圾站都标出来。缺点是太重,我直接拆章分册,用长尾夹固定,户外携带无压力。

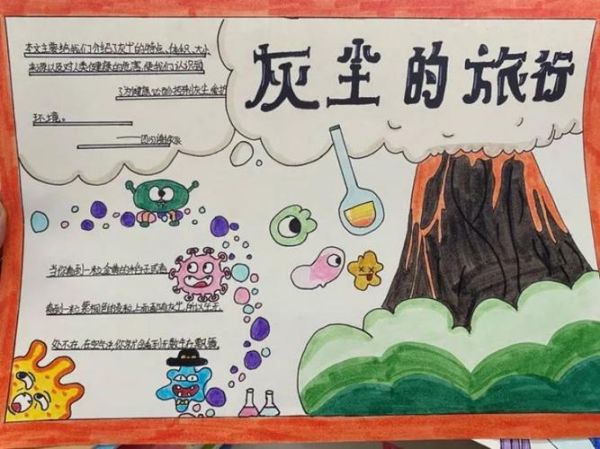

文字密度高,却像侦探小说。**作者蹲守一平方米森林一年**,记录每一次真菌冒头、每一次蚂蚁搬运。我把它当作“进阶桥梁书”,先读一段,再带孩子去楼下灌木丛复刻观察。

本土物种占比超过60%,**“槐花几月开”不再用北美案例替代**。每章末尾的“古人怎么用它”最惊喜,孩子才知道原来苍耳是古人“天然魔术贴”。

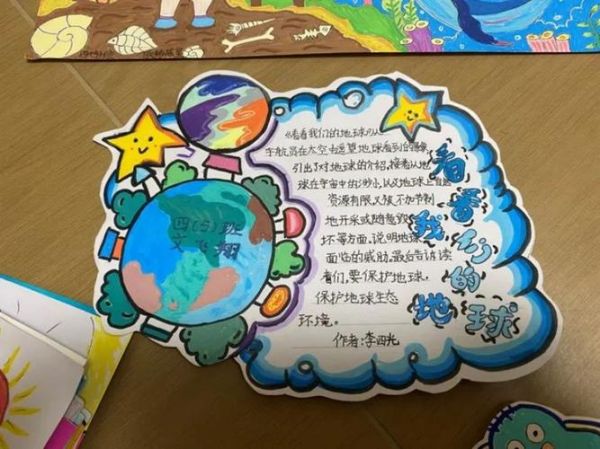

每周五晚,我们把餐桌清空,孩子从“自然盲盒”里抽一张推荐卡,决定周末去哪里“打卡”。**盲盒里还混着空白卡**,鼓励孩子自己写一本“家庭自然志”。一年下来,空白卡比推荐卡还多,上面记录着“小区新来了乌鸫”“奶奶家柿子树被喜鹊偷吃”……这些私人注脚,比任何权威百科都鲜活。

我统计了家中30本自然科普书的**重复阅读次数**,《我的收藏》被翻了47次,远超大部头DK。原因无他——**低门槛、高互动**。孩子不需要读懂拉丁学名,只要捡起一片叶子就能对上号。这个数据提醒我:选书时别只盯着知识量,**“能立刻用起来的信息”才是孩子心中的五星标准**。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~