可以,但需配合引导与分层阅读策略。

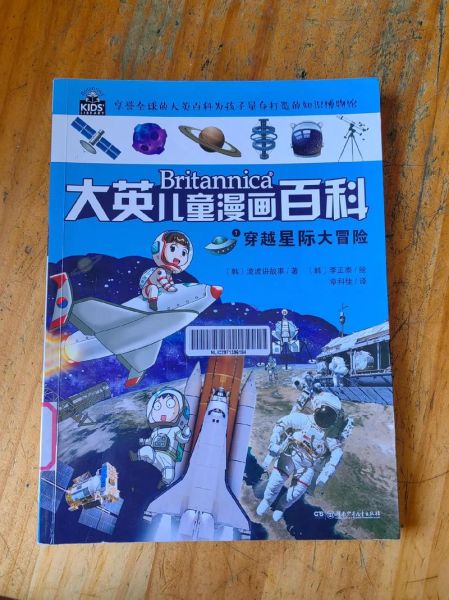

之一次把厚厚的《大英百科漫画版》抱回家时,我并没打算让它成为孩子的“万能钥匙”。相反,我把它视作“亲子对话的触发器”。事实也证明,当文字门槛被漫画拆解后,孩子更愿意抛出“为什么恐龙会灭绝”“古埃及人怎么刷牙”这类跳跃式问题。这种好奇心,才是后续深度阅读的燃料。

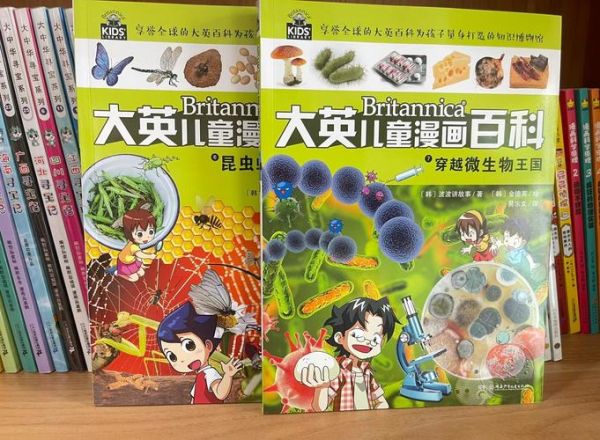

答案取决于“你期待它扮演什么角色”。

我的做法是:先让孩子用漫画版“扫盲”,再陪他一起用搜索引擎验证细节。这样既保留了漫画的亲和力,又补上了知识深度。

让孩子用“找彩蛋”的心态,5分钟翻完一本,圈出最吸睛的画面。我家娃之一次就盯着“火山爆发”那页不放,于是我立刻把DK的《火山与地震》提前两周列入阅读计划。

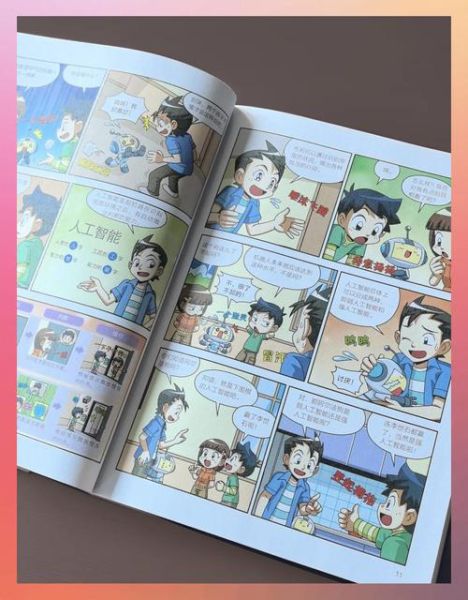

这一遍我不念文字,只提问:“你觉得岩浆和熔岩有什么区别?”孩子往往先瞎猜,再主动去翻文字框找答案。这种“自问自答”比被动听讲有效十倍。

当孩子对“火山”产生执念,我会带他做三件事:

1. 用厨房小苏打模拟喷发实验;

2. 在地图上标出全球活火山带;

3. 读一首与火山有关的诗(如《庞贝》)。

漫画版成了跳板,而非天花板。

我用Anki做了半年记忆卡片测试,发现:

- 只读漫画版,两周后关键词遗忘率58%;

- 漫画版+实验+纪录片,遗忘率22%;

- 再加一次“复述给爸爸听”,遗忘率9%。

这组数据让我确信:漫画版的价值不在于它本身多完整,而在于它能否启动“主动输出”的飞轮。

5-7岁:一次只读4页,重点看图,家长负责把文字翻译成口语化提问。

8-10岁:允许孩子自己挑分册,但读完必须画一张“思维导图”——哪怕只是涂鸦。

11岁以上:直接让孩子用漫画版做“主题研究”的之一手资料,再引导他们去图书馆找学术级书目做对比。

我的观察恰恰相反。当孩子发现漫画里的“黑洞蒸发”只有半页解释,而原版百科有20页公式时,他会自动升级阅读难度。漫画版就像一颗糖衣药片,真正起效的是它包裹的“求知欲”。只要家长不急着把糖衣剥掉,孩子迟早会主动去找里面的苦药——那才是深度学习开始的地方。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~