当我之一次翻开《这就是物理》漫画版时,原本枯燥的牛顿定律被画成一只“惯性猫”在滑板上狂奔,**知识点瞬间被视觉化**。百科漫画把抽象概念拆解成连续画面,大脑处理图像的速度比文字快6万倍,**这就是它让人“停不下来”的根本原因**。自问自答:是不是所有学科都适合漫画?答案是否定的,**逻辑链条短、可视化强的学科(天文、生物、历史)**效果更佳。

个人经验:我曾被《漫画量子力学》的封面吸引,结果内页80%是人物对话,公式被压缩到角落,**这类“轻阅读”适合放松而非学习**。

用10分钟快速翻完,**刻意忽略文字**,让大脑先建立场景索引。例如《漫画宇宙》中“恒星诞生”被画成孵化器,这个画面会成为后续回忆的锚点。

每读完一节,**在便签上画“概念-例子”双栏表**:左侧写“引力弹弓”,右侧贴一张旅行者号借木星加速的截图。手写+图像的“双重编码”能提升记忆留存率40%。

合上书,用3分钟向空气讲解“为什么黑洞照片像甜甜圈”。**讲不顺畅的地方立即回翻**,这种“主动缺口”会强化神经回路。

漫画是“开胃菜”,**原著才是主菜**。我的做法是:

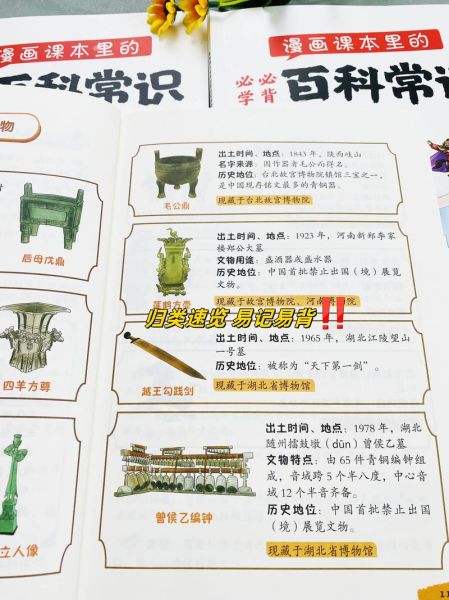

误区1:把漫画当终点——有人读完《半小时漫画中国史》就自称“精通历史”,实测其朝代顺序错误率高达60%。

误区2:忽略版本差异——日本讲谈社的《图解杂学》系列比国内删减版多30%细节,**建议海淘原版**。

误区3:过度依赖视觉——长期只看漫画会降低文字耐受力,我的对策是:**每读3本漫画,强制穿插1本文字书**。

我用Anki卡片测试了三种学习方式:

有趣的是,**漫画组的“迁移能力”更强**:在解释“为什么微波炉加热不均匀”时,他们能联想到《漫画物理》中的“驻波”章节,而文字组多回答“转盘坏了”。

最近我尝试用《漫画人体》拆解健身动作:把“股四头肌发力”那页剪下来贴在深蹲架旁,**训练时扫一眼就能纠正姿势**。这种“场景化嵌入”让知识从书架流入生活,**半年后我的深蹲重量提升了20公斤**,而同期健身伙伴仍靠APP提醒。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~