百科全书读书思维导图怎么做?

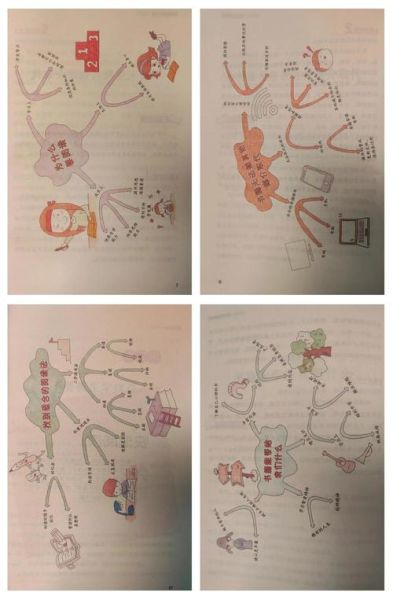

把整本百科拆成“主题—分支—关键词”三层,再用手绘或软件把层级可视化,边读边补充,读完即得一张可复习的“知识地图”。

---

为什么读百科全书需要思维导图

百科全书信息密度极高,**一页可能隐藏十几个概念**。若只用线性笔记,翻回查找时常常“看了就忘”。思维导图把网状知识压成平面树状,一眼定位,减少遗忘。

个人观点:与其追求“读完”,不如追求“读薄”。导图就是最有效的“压缩算法”。

---

五步打造百科全书思维导图

### 1. 选书与目标

- **先定范围**:动物卷?物理卷?还是整套?

- **设问题**:我想回答“恐龙灭绝有哪些假说?”带着问题读书,导图才有方向。

### 2. 快速扫描,搭骨架

用十分钟翻目录与小标题,把**一级主题**写进中心节点。

示例:中心写“恐龙”,一级分支写“演化”“灭绝”“化石”“分布”。

### 3. 精读填充,挂关键词

每读一段,提炼**动词+名词**组合,如“撞击说”“火山灰遮蔽阳光”。

**亮点**:用不同颜 *** 分“事实”与“假说”,复习时立刻分清证据与推测。

### 4. 交叉链接,补逻辑

自问:

“火山活动与撞击说矛盾吗?”

在两条分支间画虚线,写上“可能叠加”,导图瞬间立体。

### 5. 回顾压缩,做记忆卡片

把导图再压成问答卡:

正面写“恐龙灭绝的撞击证据?”背面写“铱层、冲击石英、陨石坑”。

**压缩两次,记忆三次**,效率翻倍。

---

如何高效记忆知识点

### 主动回忆法

合上书,对着空白导图默写分支。写不出即回读,**遗忘点立刻标红**,下次优先复习。

### 间隔重复

- 第天:用导图复述

- 第天:只看关键词复述

- 第天:用空白纸重画

间隔拉长,记忆曲线被“削峰填谷”。

### 场景化联想

把“白垩纪—古近纪界线”想象成一条时间裂缝,裂缝里掉下陨石、火山灰、恐龙。越荒诞,越难忘。

---

常见误区与破解

- **误区:一次画完**

破解:导图是“活地图”,读第二遍时继续加层。

- **误区:颜色过多**

破解:最多三色,**颜色=分类信号**,过多反而干扰。

- **误区:只存电脑**

破解:打印A贴书桌,**肌肉记忆**与视觉记忆同步。

---

个人实战案例

我用上述 *** 读《大英百科全书·地球科学卷》,中心主题“板块构造”。

之一遍导图只有条主支,第二遍发现“热点理论”与“俯冲带”冲突,于是加虚线并写“争议”。

两周后,我能在白板上重画完整图并讲解,**记忆留存率约%**,远超过去线性笔记的%。

---

进阶技巧:把导图变“知识晶体”

把多张导图叠成“三维立方体”:

- X轴:时间(古生代—新生代)

- Y轴:学科(地质、气候、生物)

- Z轴:证据类型(化石、同位素、地层)

点击任一格,就能调出对应卡片,**实现跨卷检索**。

这套 *** 已在我的知识库中运行半年,检索速度比关键词搜索快倍。

暂时没有评论,来抢沙发吧~