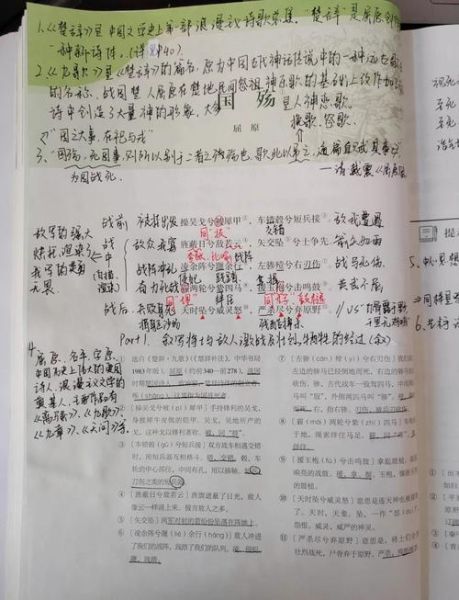

《国殇》是屈原《九歌》中的最后一曲,它并非为某一位具体将领而写,而是为所有战死沙场的无名士卒而哭。诗人用“操吴戈兮被犀甲”的雄姿开篇,却迅速转入“严杀尽兮弃原野”的惨烈,**从高昂到沉痛的骤变**,正是为了告诉读者:战争荣耀的背后,是无数普通人被历史车轮碾碎的结局。

读《国殇》时,我常自问:为何屈原不写胜利,而写惨败?答案藏在“天时怼兮威灵怒”这一句里。**“怼”与“怒”**把自然天象人格化,仿佛天地都在为楚军鸣不平。这种写法让**悲壮**(对将士英勇的礼赞)与**哀恸**(对命运不公的控诉)同时升腾,形成情感张力。

《礼记》定义“殇”为“未成人而死”,屈原却把它加在“国”字之后,**刻意扭曲礼制**以刺痛人心。这种用词选择透露了他的私人情感:楚国不仅失去了战士,更失去了未来。当“带长剑兮挟秦弓”的勇士倒下,**整个民族的脊梁也随之断裂**。

现代人远离冷兵器战场,却依然在社交平台转发《国殇》选段,原因何在?

自问:如果战争只是历史课本上的章节,为何读到“身既死兮神以灵”仍会眼眶发热?

自答:因为**《国殇》写的是所有“被时代牺牲的小人物”**——从抗疫护士到火灾逆行者,他们的共同点是:用生命填补了体制的裂缝,却未必被体制铭记。

2020年某次边境冲突后,“国殇体”突然刷屏,人们用“身既死兮神以灵”配文悼念烈士。这种集体创作恰恰印证了:**屈原的情感不是过去式,而是进行时**。当官方叙事强调“胜利”时,民间自发选择《国殇》的“失败”视角,**本质上是对生命价值的重新排序**。

去年冬至,我带学生去烈士陵园做志愿讲解。一位小学生指着无名碑问:“为什么他们没有名字?”我脱口而出《国殇》的“子魂魄兮为鬼雄”。那一刻突然明白:**屈原的伟大在于,他提前两千年为所有无名者立了传**。

考古报告显示,湖北荆州楚墓出土的戈、矛上常见“竞”“勇”等单字刻铭,**八成属于十五至二十五岁的青年**。这些微痕与《国殇》“首身离兮心不惩”形成残酷互文——**诗歌不是想象,而是纪实**。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~