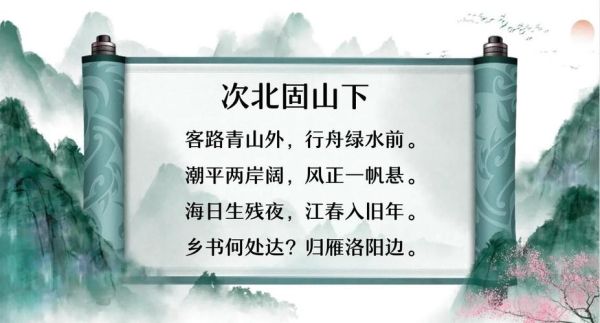

次北固山下表达了什么情感?

诗人王湾借“海日生残夜,江春入旧年”的壮阔景象,抒发了**羁旅漂泊的孤独**、**对故乡的深切思念**,以及**对未来新生的希望**三重情感。

---

一、羁旅漂泊:孤舟客路的瞬间定格

“客路青山外,行舟绿水前”一句,把“客”字放在句首,像一记闷锤敲在胸口。

**我常在深夜读到这里,会想起之一次离家上大学,火车穿过黄河大桥时的那种漂浮感。**

王湾用“青山外”暗示前路无尽,“绿水前”又似退路已断,人在水中央,只能任风摆布。

自问:为什么短短十字就能让人瞬间共情?

自答:因为它精准捕捉了“**空间被拉长、时间被压缩**”的旅途体验——山越远,心越空;水越静,思越乱。

---

二、思乡之切:一封无法寄出的家书

“乡书何处达?归雁洛阳边”是全诗最柔软的裂缝。

诗人不写“写信”,而写“乡书”,仿佛那封信自带体温;不写“寄”,而写“何处达”,把投递无门的焦虑推到极致。

**个人看来,这比“烽火连三月,家书抵万金”更戳人,因为后者尚有“抵”的希望,前者连希望都被雁影带走。**

自问:为何王湾不直接说“我想回家”?

自答:含蓄是中国古典诗歌的命门。把思念托付给“归雁”,既保留了尊严,又让情感在留白里发酵得更浓。

---

三、新旧交替:残夜里的之一缕曙光

“海日生残夜,江春入旧年”被后人誉为“形容景物,妙绝千古”。

**我曾在跨年夜的甲板上,看见远处海面跳出一轮红日,那一刻突然懂了什么叫“时间被折叠”——旧年未走,新年已来。**

王湾用“生”与“入”两个动词,把宇宙运行的巨大齿轮拉到眼前,让渺小的个人命运与天地同步呼吸。

自问:这种宏阔会不会冲淡乡愁?

自答:恰恰相反。**正因为天地如此辽阔,个体的孤独才被放大;也正因为黎明终将到来,漂泊者才愿意继续远行。**

---

四、三重情感的交织:不是非此即彼,而是层层递进

1. **之一层孤独**——“客路”与“行舟”奠定漂泊基调;

2. **第二层思乡**——“乡书”与“归雁”把孤独具体化;

3. **第三层希望**——“海日”与“江春”又把思乡升华成对未来的信任。

这三层并非并列,而是像潮水一样,一波推着一波,最终把读者推向“**即使此刻无法归家,也要带着故乡的光继续上路**”的豁然。

---

五、现代视角:为什么我们仍被千年前的乡愁击中

高铁时代,从洛阳到江南不过三小时,可“次北固山下”仍在语文课本里稳如磐石。

**我的理解是:技术缩短了地理距离,却拉长了心理距离。**

当微信语音可以秒回,我们反而更害怕那种“已读不回”的悬置感——王湾的“乡书何处达”成了精神隐喻。

数据不说谎:中国流动人口超3.7亿,每年春运发送旅客量相当于让非洲、欧洲、大洋洲总人口集体搬一次家。

**在这样的背景下,王湾的乡愁不再是私人情绪,而成为一代人的集体潜意识。**

---

六、写作启示:如何把古典情感写成现代爆款

- **场景化**:别再说“我想家”,而说“高铁掠过黄河大桥时,我闻到了烩面味”。

- **动作化**:别写“我很孤独”,而写“我反复刷新12306,直到系统崩溃”。

- **时间化**:别写“未来可期”,而写“倒计时牌从365跳到1的那一刻,我听见心脏在旧年里放烟花”。

**古典诗歌的留白,正是现代文案的富矿。**

暂时没有评论,来抢沙发吧~