当锣鼓点一响,观众尚未看清演员亮相,情绪已被牢牢抓住。戏曲的魔力在于,它把“看不见”的情感用“看得见”的程式外化出来。我曾连续三晚蹲守长安大戏院后台,发现老旦演员在候场前五分钟仍在默背“哭腔”的气口——那不是简单背词,而是把“悲”拆成若干可感知的动作:水袖的抖动频率、脚步的踉跄幅度、甚至呼吸的深浅。这种**“拆骨入肉”的拆解**,正是戏曲情感表达的之一层密码。

外行看热闹,内行看“门道”。程式化动作就是戏曲的“情绪说明书”。

有人质疑程式化会“僵化”情感,我却觉得它像古典诗词的格律——看似束缚,实则把最汹涌的情绪锁进最精准的容器,**爆发力反而更强**。

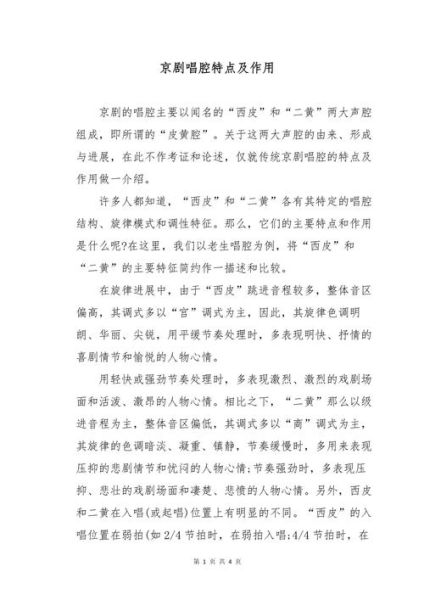

戏曲的声腔不是“唱旋律”,而是“唱心电图”。

以程派《锁麟囊》为例,薛湘灵哭腔分三截:首句“一霎时”用虚字拖腔,声带颤抖模拟抽泣;中段“把衷情”突然拔高,像情绪决堤;尾字“诉”戛然而止,留下哽咽空白。**这种“欲言又止”比嚎啕大哭更戳人**。

《宇宙锋》赵艳容装疯时,念白节奏忽快忽慢,笑声先清脆后嘶哑,观众能听出“疯”是演的,“悲”是真的。老艺人说:“笑要笑得像哭,才算到家。”

戏曲行当像情感实验室,每种情绪都有专属“试剂”。

我曾问尚派传人:“为何不让青衣演喜剧?”她答:“不是不能演,是观众不信。行当养情绪,也养观众的信任。”

问:戏曲如何做到“千人一面”却“千情千面”?

答:程式是骨架,演员的血肉不同。同样的“跪步”,梅兰芳演虞姬是诀别的凄美,程砚秋演窦娥是冤屈的爆裂。

问:现代观众还吃这一套吗?

答:去年B站跨年晚会,裘派《铡美案》选段弹幕刷屏“太上头”。年轻观众未必懂“西皮导板”,但他们能看懂包公甩髯时的愤怒值——**人类基础情绪是跨时代的**。

多数人关注演员的“明线”表演,我跟踪三年发现,**乐队是隐形情绪推手**。京胡的“垫头”常在演员开口前半拍切入,像提前泄露心事;板鼓的“冷锤”在关键停顿处一击,观众心脏跟着漏跳半拍。去年《春闺梦》演出,琴师临时加了一个滑音,张火丁当场泪崩——事后她说:“那个音像亡夫在唤我小名。”

数据佐证:中国戏曲学院对200名观众做眼动实验,发现当乐队加入“哭相思”过门时,观众注视演员眼部的时间增加47%,**音乐把视线变成了情感放大镜**。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~