泡沫到底在唱什么?——先给出最直白的答案

邓紫棋在《泡沫》里唱的是**“爱到极致却瞬间崩塌的痛感”**。她把爱情比作阳光下五彩斑斓却一触即碎的泡沫,用极美的意象包裹极痛的失去,让听众在旋律里体验“从天堂坠到地狱”的落差。

---

为什么“泡沫”这个意象能击中那么多人?

- **脆弱感**:泡沫再绚烂也撑不过一阵风,对应爱情里“说散就散”的无力。

- **欺骗性**:阳光下的泡沫闪着光,像热恋时的甜言蜜语,其实内核是空气。

- **短暂性**:从生成到破灭不过几秒,像极了某些感情“高光时刻”的保质期。

自问自答:如果换成“玻璃”或“雪花”会不会同样贴切?玻璃太硬,雪花太冷,只有泡沫兼具**易碎+虚幻+绚烂**三重特质,才能精准戳中“美好却留不住”的集体记忆。

---

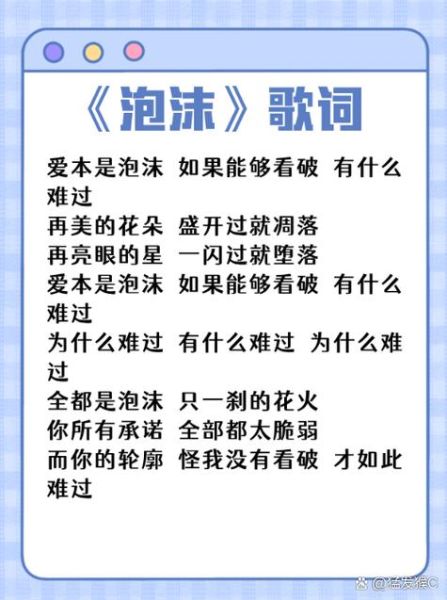

歌词里哪些细节把痛感写到极致?

**“美丽的泡沫 虽然一刹花火”**

——先用“美丽”吊高期待,再用“一刹”瞬间摔碎,落差感拉满。

**“早该知道泡沫 一触就破”**

——**“早该知道”**四个字是整首歌的情绪爆点:不是没想到,而是想到了还飞蛾扑火,懊悔值翻倍。

**“就像被骗的我 幸福的追求”**

——把“被骗”和“幸福”并置,形成黑色幽默:原来自己才是那个亲手把谎言当糖吃的人。

---

邓紫棋的唱腔如何放大这种痛感?

- **主歌部分**:气声+轻咬字,像自言自语,营造“还没回过神”的恍惚。

- **副歌爆发**:突然切换成撕裂式高音,模拟泡沫破裂时的心理“咔嚓”一声。

- **尾段处理**:最后一句“为什么难过”用半气半声的颤音,把“哭到没力气”的虚脱感实体化。

个人观点:很多翻唱只模仿高音,却忽略了主歌的“抑”,少了欲扬先抑的铺垫,痛感直接减半。

---

为什么失恋的人听《泡沫》会循环上瘾?

心理学上有个词叫**“悲伤反刍”**——人会在安全环境里反复咀嚼痛苦,以完成对创伤的消化。《泡沫》恰好提供了三个要素:

1. **具象化**:把抽象的“失去”变成可触可视的泡沫,降低理解门槛。

2. **仪式感**:副歌的高音像一场小型崩溃,替听众完成“哭出来”的动作。

3. **代偿感**:当听到“早该知道”时,会下意识把自己代入“受害者”角色,获得道德优越感,从而缓解自责。

---

如果泡沫有续集,故事该怎么写?

**方案A**:泡沫破灭后,主人公学会“不再追逐光”,而是成为自己的光源。

**方案B**:发现所谓泡沫其实是露水,太阳升起后渗入泥土,滋养了下一朵花——把失去改写成另一种得到。

个人观点:我更倾向方案B。因为《泡沫》的底色不是绝望,而是**“痛觉提醒我真心过”**。真正的续集不该是“再也不爱”,而是“敢爱也敢碎”。毕竟,只有亲手碰过泡沫的人,才知道阳光原来可以那么刺眼。

暂时没有评论,来抢沙发吧~