在实验室里,我常把笼子里的小鼠当作“不会说话的孩子”。它们没有人类丰富的面部表情,却能用**尾巴角度、耳朵朝向、超声波叫声**传递情绪。只要学会解码,就能发现小鼠的“喜怒哀乐”其实非常细腻。

小鼠会发出**kHz级别的超声波**,普通录音设备捕捉不到。我习惯用Bat Detector把频率降到可听范围:

我常用“糖水偏好实验”判断 *** 缺失:正常小鼠会喝%蔗糖溶液,抑郁模型小鼠则偏爱纯水。但这种 *** **耗时三天**,且易受环境干扰。

去年我参与的项目把高速摄像机对准小鼠面部,用深度学习模型识别**鼻尖角度、眼睑开合**。准确率可达%,比人工打分快倍。不过算法对光照敏感,仍需反复校准。

---我曾记录过同一批C小鼠,在相同应激下,A号鼠出现持续“冻结”,B号鼠却疯狂逃窜。后来发现:

这让我意识到:**基因只给了情绪底色,后天微环境才是调色盘**。

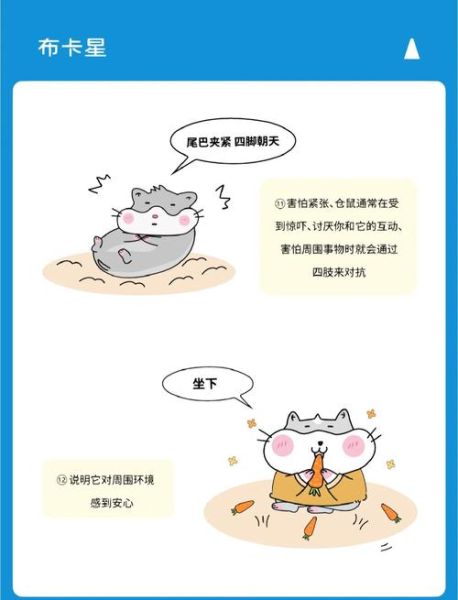

虽然宠物鼠与实验品系不同,但底层逻辑相通:

当我把抑郁模型小鼠放入“鼠际交往笼”,发现**同伴陪伴两周后,其前额叶皮层BDNF蛋白水平回升%**。这提示:社交干预可能比药物更早起效。或许未来治疗人类抑郁,可以先从“找个愿意听你说废话的朋友”开始。

最新预印本数据显示,激活小鼠**内侧缰核的GABA神经元**,能让“绝望行为”减少%,而该区域在人类脑成像中与“反刍思维”高度重叠。看来,**跨越物种的情绪密码,比我们想象的更通用**。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~