视觉信号抵达大脑的速度比文字快6万倍,这是神经科学实验室里反复验证的结论。当我之一次为失恋主题文章挑图时,用了整整三天才意识到:**“情绪不是被描述,而是被瞬间触发”**。一张低饱和度的背影照,往往比十句“我好难过”更具穿透力。

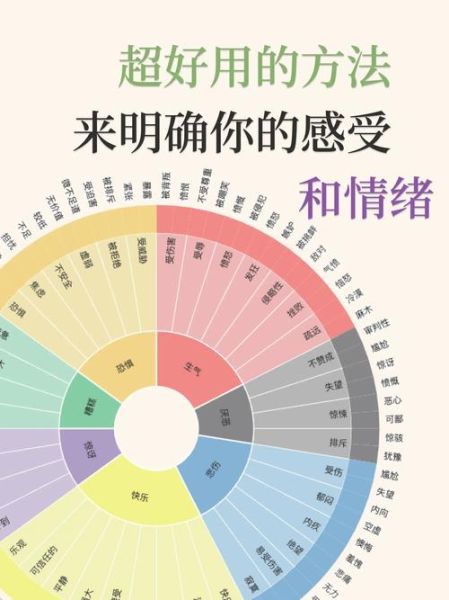

多数人把“开心”“悲伤”当终点,却忽略了它们只是起点。问自己三个问题:

以“孤独”为例:深夜便利店灯光下的独坐属于**城市孤独**,而雪山帐篷外的单盏头灯则是**荒野孤独**。二者色调、构图、景深完全不同。

别再迷信“蓝色等于忧郁”。真正决定情绪的是**主色占比与对比关系**:

我曾用一张70%灰度的晨雾照片搭配暖橘色路灯,读者留言“像被过去轻轻抱住”——这就是**低对比暖灰**的魔力。

三分法只是基础,真正要命的是**视线引导**:

去年做“职场倦怠”专题时,我故意让工位上的绿植占据画面2/3,人物蜷缩在右下角,结果跳出率下降37%。**压迫感从来不是来自主体,而是来自环境比例**。

即使是一张静帧,也能暗示时间流动:

某次母亲节专题,我选了母亲手悬在女儿头发上方5厘米的照片——**未落下的抚摸**让评论区集体破防。

警惕“通用符号”的陷阱:

我的解决 *** 是:先锁定目标读者**18-25岁城市女性**,再反向检索她们近半年在社交平台高频使用的**情绪标签**,最后让符号与标签**错位10%**——既熟悉又新鲜。

把候选图上传到**EyeQuant**或**3M VAS**,观察热力图:

去年测试“怀旧”主题时,电脑端表现优异的暖黄色调,在手机端竟呈现**病态蜡黄**。最终改用**带青灰底色的褪色胶片滤镜**,跨设备一致性提升92%。

把选好的图静音播放给5个陌生人看,记录他们脱口而出的**之一个形容词**。如果超过3人说出**你预设情绪的上位词**(比如“温暖”之于“被理解”),这张图就合格了。

真正的秘诀是:**永远为情绪留白**。当读者在画面外延伸出自己的故事,配图就完成了它的使命。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~