“不想混了”这四个字,像一记闷棍砸在胸口,既是对现状的控诉,也是对未来发出的求救信号。它往往出现在凌晨两点的朋友圈、地铁末班车的座椅、或是被老板骂完后的楼梯间。到底该怎么办?先给出最直接的答案:把“混”拆成可量化的小目标,用“完成”替代“熬”,用行动替代情绪。

很多人把“混”当成一种状态,其实它更像一个情绪黑洞,吞噬掉时间、精力、甚至自尊。把黑洞拆开,你会发现里面装着三件事:

自问自答:

Q:是不是只要辞职/分手/搬家就能解决?

A:环境确实能改变人,但如果内核不升级,换地图也照样迷路。

心理学里有个词叫“任务颗粒度”,颗粒越细,大脑越不会抗拒。举个例子:

❌“我要逆袭”——太抽象,大脑直接宕机。

✅“今晚十点前写完周报,并给直属领导发一封感谢邮件”——具体、可衡量、带时间节点。

我自己的做法是:把年度计划拆成52份周计划,再把周计划拆成5个日行动。每完成一个就打勾,勾越多,多巴胺越稳定分泌,情绪黑洞自然缩小。

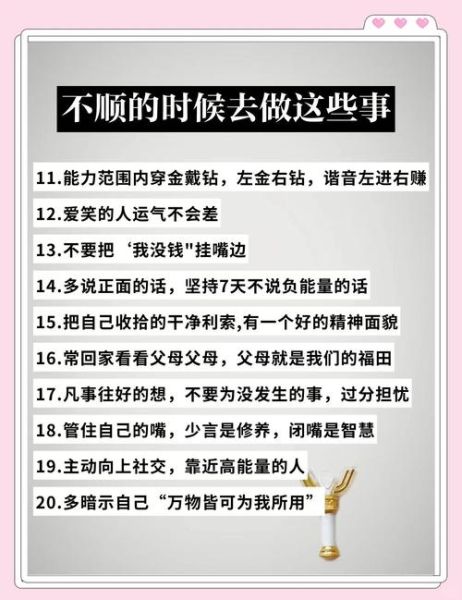

社会总在鼓吹“一夜逆袭”,但真实世界里,持续的小赢才是普通人翻盘的唯一杠杆。我观察过身边从“不想混了”到“混得不错”的人,他们都有三个共同点:

自问自答:

Q:小赢会不会太慢?

A:慢?不存在的。真正慢的是停在原地反复横跳。小赢的复利效应,三个月就能肉眼可见。

很多人把这句话当挡箭牌:我都这么丧了,你们别逼我。但真正的出口是“允许自己丧,但不允许自己一直丧”。我的 *** 是:

情绪最怕模糊,一旦量化,它就失去了恐吓你的能力。我常用三个指标给自己打分:

睡眠时长:低于6小时=红色预警,7小时=安全线,8小时=超额完成。

屏幕使用时间:娱乐类App单日超过3小时=黄色预警,超过5小时=红色预警。

运动消耗:Apple Watch圆环合上=当天及格,合上两倍=奖励一杯冰美式。

数据不会骗人,当红色预警连续出现三天,我就知道该调整节奏,而不是继续骂自己废物。

它更像一个系统弹窗,提示你当前版本已无法兼容新的野心。升级还是关机?选择权在你。我见过最狠的一哥们,把微信签名改成“不想混了”,然后每天在朋友圈打卡俯卧撑,三个月后签名变成“混得还行”。

所以,当你说出“不想混了”的那一刻,其实已经迈出了之一步。剩下的九十九步,不过是把每一步都踩实。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~