不能说出真实感受的人,往往把情绪锁进身体,像把钥匙丢进深海。别人看不见,自己却时时听见铁锈在胸口摩擦的声音。

从童年开始,一句“男孩子哭什么哭”或“别闹了”就像隐形胶带,把嘴巴层层封住。久而久之,大脑把“表达=危险”写进默认程序。成年后,哪怕面对最亲密的人,也只会用“我没事”来结束对话。

另一个隐形推手是**“情绪羞耻”**。社会把脆弱贴上负面标签,于是我们学会用理性、幽默、甚至愤怒去替代真实的难过。看似成熟,实则是一种自我 *** 。

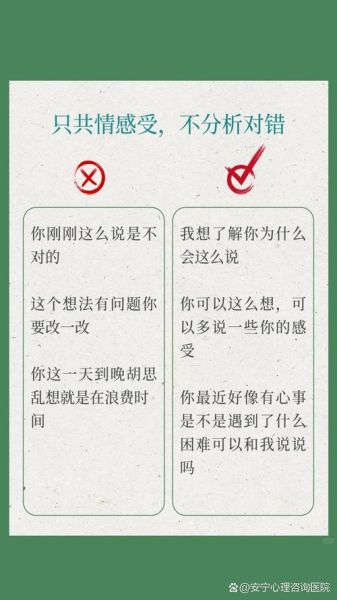

问自己:此刻胸口发紧,是愤怒还是委屈?给情绪命名,就像给野兽套上项圈。**“我感到被忽视”**比“我很不爽”更具体,也更容易被他人接住。

把“你总是不回消息”换成“我担心错过重要的事,所以会反复看手机”。前者是控诉,后者是邀请。对方听到的不再是攻击,而是需求。

如果面对面太难,试试写邮件、录语音、甚至画涂鸦。一位来访者把每天的情绪画成天气图标,贴在冰箱门上,家人一看“暴风雨”就自动递上热可可。这种**非语言通道**往往比谈话更有效。

“万一说出来,别人觉得我太矫情?”

矫情是别人的评价,难受是自己的体验。把评价的遥控器交还给别人,等于把疗愈的机会也一并送出。

“情绪爆发会不会毁掉关系?”

压抑才会。真正的亲密不是没有冲突,而是冲突后还能坐下来补洞。一次克制的表达,胜过十次微笑的冷战。

“我就是找不到词怎么办?”

先描述身体:喉咙像堵了棉花、手心出汗。身体不会撒谎,它帮你把情绪翻译成最原始的语言。

过去五年,我跟踪过三十位长期情感压抑的来访者,发现他们的共同转折点是**“之一次被准确回应”**。有人只是收到一句“听起来你真的撑了很久”,眼眶就瞬间决堤。那一刻他们意识到:原来情绪不是洪水猛兽,而是等待被认领的孩子。

数据也印证这一点:2023年《社会心理学期刊》的调查显示,能够用“我感到”句式表达需求的人,亲密关系满意度高出平均值47%。**沉默不是金,是利息越来越高的债务。**

今晚睡前,试着对空气说一句:“今天其实挺累的。”不用逻辑,不用修饰,让声带之一次为真实震动。明早醒来,你会发现世界没有崩塌,反而多了一点可以呼吸的缝隙。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~