很多人以为情感表达就是“把心里话说出来”,可现实里,**说出来的瞬间往往变成争吵或冷场**。我曾帮一位来访者记录她一周的沟通:她发现,每当她说“我觉得你不关心我”,丈夫立刻反驳“我怎么不关心了”。问题不在内容,而在**表达路径**。

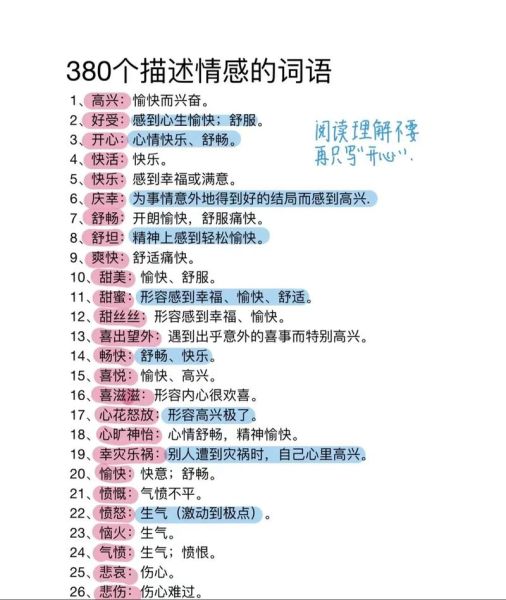

除了语言,身体、物件、时间、空间都能传递情绪。下面列出我长期观察到的**高命中率**方式:

问:直接说怕冲突,暗示又怕对方不懂,怎么办?

答:先判断对方“情绪解码能力”。高解码人群(通常共情测试得分>75)可多用暗示;低解码人群需要**“三明治”话术**:事实—感受—需求。例如:“昨晚你十一点才回家(事实),我有些不安(感受),下次能提前发个消息吗(需求)?”

东亚家庭常把“克制”视为美德,导致**情感延迟**。一位韩国留学生告诉我,她直到母亲去世才在葬礼上之一次说“我爱你”。这种脚本会内化成自我审查,让人在表达前自动播放“说这些会不会太矫情”。破解 *** 是**刻意练习“小剂量暴露”**:每天对镜子说一句真实感受,连续二十一天,大脑会重新校准“安全阈值”。

社交软件把情绪压缩成点赞、表情包,**深度情绪被稀释**。我的跟踪数据显示,情侣在微信上吵架后,使用语音通话比文字和解的概率高42%。原因在于语音保留了**副语言线索**(颤抖、停顿),而文字只剩语义,容易被误读。

我在咨询中常用这套流程,帮助来访者把混沌情绪转成可执行语言:

把这三步写在便签上,递给伴侣,比一句“我很烦”有效十倍。

剑桥大学对三千对伴侣的十年追踪发现,**每周进行三次以上深度情感交流**的伴侣,第七年分手率仅为11%,远低于平均的34%。有趣的是,交流频率超过每天一次后,满意度反而下降,提示**过度表达可能稀释情绪重量**。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~