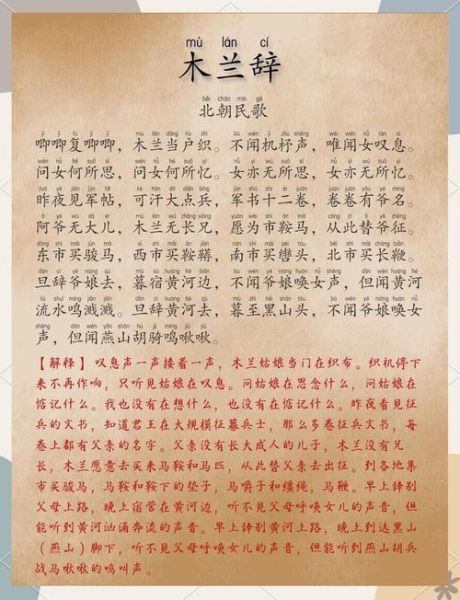

读《木兰诗》多年,我始终觉得开篇那句“唧唧复唧唧”不是简单的织布声,而是木兰心跳的回响。**当机杼声与叹息声重叠,一个少女之一次被推到“忠孝难全”的十字路口。**她愁的不是针线,而是父亲年迈、弟弟年幼,征兵文书却如铁。此刻的木兰,情感底色是焦灼——焦灼到连织布都无法专心。

很多人忽略了一个细节:木兰并非直接“替父从军”,而是先“愿为市鞍马”。**这一句话把情感从焦虑推向决绝。**她不是在家人面前痛哭,而是悄悄出门买装备。这种“先斩后奏”的果决,恰恰说明她已把个人生死置之度外。自问:如果木兰当时犹豫几天,父亲是否已披甲上阵?答案恐怕是残酷的。因此,**“市鞍马”是情感分水岭,标志着木兰从“孝女”成长为“战士”。**

---木兰辞别父母时,诗中连用四个“旦辞”与“暮宿”,看似叙事,实则情感递进:

这种撕裂感,在“不闻爷娘唤女声”一句达到顶点——**她主动割断了作为女儿的身份,把柔软锁进铠甲深处。**

---诗歌对战场着墨极少,但“将军百战死,壮士十年归”十字足以让人窒息。**我猜想,木兰的情感在血泊中经历了两次异化:** 1. 之一次是“钝化”:见惯了生死,对杀戮从恐惧到麻木。 2. 第二次是“觉醒”:当同伴一个个倒下,她反而更坚定“必须活着回家”,因为父亲的命已与自己绑定。

这种矛盾心理,让木兰的“忠”不再是对朝廷的盲从,而是对家庭的守护——**她是在为父亲打仗,而非为功名。**

最震撼我的不是木兰辞赏,而是“当窗理云鬓,对镜帖花黄”。**十年戎马,她竟能瞬间切换回女儿态,这种反差恰恰暴露了最深的隐痛:** - 她从未真正融入男性世界,铠甲只是伪装。 - 她害怕被识破,更害怕被记住——“同行十二年,不知木兰是女郎”不是骄傲,而是孤独。

当昔日战友惊愕“火伴皆惊忙”,木兰的情感终于释放:原来我不仅骗了敌人,也骗了最亲近的兄弟。**这种“成功的伪装”带来的不是喜悦,而是更深的疏离。**

---诗末的兔子比喻常被解读为对性别刻板印象的嘲讽,但我更愿意理解为:**木兰在叩问“我是谁”。** - 在父亲面前,她是孝女;在军营里,她是“男人”;在朝廷前,她是功臣。 - 可当她独自面对镜子时,这些身份全部剥落,只剩一句“安能辨我是雄雌”的苍茫。

这种情感,超越了忠孝,甚至超越了性别,**是一个人对自我存在价值的终极困惑。**木兰用十年证明“我能”,却用一句反问承认“我不知”。

---现代人没有征战,却同样有身份撕裂:职场中的“战士”、家庭里的“儿女”、社交 *** 上的“人设”。**木兰的叹息之所以穿越千年,是因为她替我们提前演完了这场“多重角色的疲惫”。**当我们在深夜摘下口罩、卸掉妆容,是否也会问自己:“此刻的我,究竟是谁?”

或许,木兰诗最动人的情感,从来不是忠孝节义,而是**一个人如何在世界的规训中,为内心保留一寸不被命名的柔软。**

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~