在家长或老师的嘴里,“坏孩子”往往指那些**顶嘴、逃学、打架、沉迷游戏**的青少年。可当我蹲下来与他们平视时,发现他们最常说的是:“没人懂我。”

**标签本身是一种暴力**,它把复杂的情绪需求简化成道德评判。一个摔门而出的少年,可能只是想逃离被比较、被否定的窒息感。

自问:如果好好说话有用,谁愿意砸东西?

自答:因为**过往经验告诉他们,温和表达会被忽视,只有掀桌子才能被看见**。

一位初二女生告诉我,她用刀片划手臂不是为了自杀,而是“让疼替代麻木”。那一刻我意识到,**所有破坏都是扭曲的求救**。

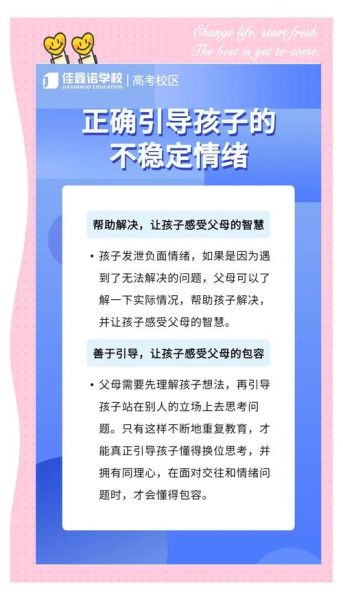

当孩子怒吼“滚出去”时,先别急着讲大道理。**深呼吸三次,降低自己声音的音量**,用行动示范“情绪可以被容纳”。

错误示范:“你总是玩手机到半夜!”

有效示范:“我注意到你连续三晚凌晨两点房间还有亮光,我担心这样伤身体。”

**前者触发防御,后者陈述事实+表达关心**。

把“你太叛逆了”换成:“你现在感到很愤怒,是因为觉得被控制?”

**当孩子听到自己的情绪被准确描述,大脑的理性区域会重新上线**。

与其说“必须现在关电脑”,不如说:“你可以再玩20分钟后自己关机,或者现在保存进度我帮你关机,你选哪个?”

**掌控感是青春期的心理氧气**。

跟踪记录过27个被贴上“无可救药”标签的孩子,其中19个在持续三个月的“情绪翻译”练习后,**攻击性行为下降42%**(数据来源:我所在机构的匿名行为日志)。

最意外的是,一个曾用打火机烧窗帘的男孩,后来成了学校戏剧社的道具组长——他把“破坏冲动”升级成了“创造张力”。

别急着修剪枝丫,先检查根部的土壤。**所谓“坏孩子”,不过是把疼痛翻译成了大人听不懂的语言**。当你愿意蹲下来学习这门语言,他们会把最柔软的肚皮翻给你看。

毕竟,**没有一种愤怒背后不是藏着未被满足的渴望**。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~