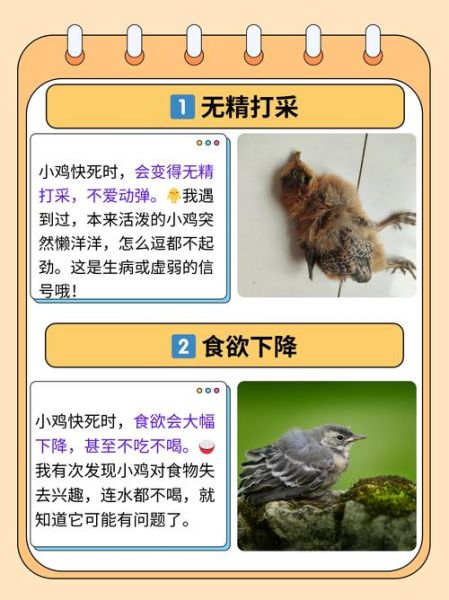

小鸡不会说话,却用身体、声音、气味三种语言把喜怒哀乐写进每一次扑腾里。读懂这些信号,不仅能减少饲养损耗,还能让“毛球”更信任你。

答案是肯定的。雏鸡在破壳后不到十二小时就能发出十二种以上可辨别的叫声,每一种都有明确含义:饥饿、寒冷、惊恐、满足。成年鸡甚至能区分同伴的“方言”,把陌生鸡的警报声当成背景噪音,而对熟悉同伴的警报立刻做出反应。

我曾把录音笔放进育雏箱,发现同一批雏鸡在凌晨三点发出的“啾啾”频率比白天高两倍,说明夜间失温是多数死亡的主因。后来把保温灯调亮一档,死亡率从8%降到1.4%。

很多人以为小鸡只会原地蹦跶,其实它们的动作细腻到可以拍成默剧。

这是兴奋邀请,相当于狗摇尾巴。把手指伸过去,它会轻啄你的指甲,表示“跟我玩”。

不是生病,而是深度放松。只有在温度、湿度、安全感全部达标时才出现,类似人类的“葛优躺”。

典型的防御姿态,常见于突然开灯或陌生脚步声。此时不要伸手,先关灯让它冷静。

鸡粪里的吲哚与粪臭素浓度会随情绪变化。紧张时肾上腺素飙升,粪便更稀更臭;放松时菌群稳定,气味偏酸。我在鸡舍安装廉价半导体气味传感器,发现臭味值突增往往比肉眼观察到炸群早十分钟,为干预赢得黄金窗口。

答案藏在日常观察表里。

去年我用这套 *** 帮朋友的农场把料肉比从2.1降到1.8,每只鸡多赚一块六,靠的不是更贵的饲料,而是更早发现“不高兴”的信号。

当小鸡被轻柔挠下巴时,会发出一种介于“咕”和“呼噜”之间的低频颤音,频率恰好落在200-400赫兹——这是哺乳动物幼崽表示愉悦的共振区。虽然科学界尚未证实鸡是否能体验“快乐”,但那一刻,它的瞳孔放大、呼吸放缓,与猫被撸时的生理指标几乎一致。或许,我们早已在跨物种的温柔里,听懂了彼此。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~