辛弃疾的词风为何能在豪放中透出悲凉?

因为他把**“收复山河”的壮志**与**“报国无门”的痛感**熔铸在同一支笔端,形成了独特的“英雄之悲”。

---

###

一、从“沙场秋点兵”到“把吴钩看了”:壮志未酬的落差

辛弃疾早年率义军南归,**“金戈铁马,气吞万里如虎”**是他最真实的青春记忆。然而南渡后,主和派占上风,他被频繁调离前线,只能“醉里挑灯看剑”。

**自问:如果一生只能纸上谈兵,英雄该如何安放热血?**

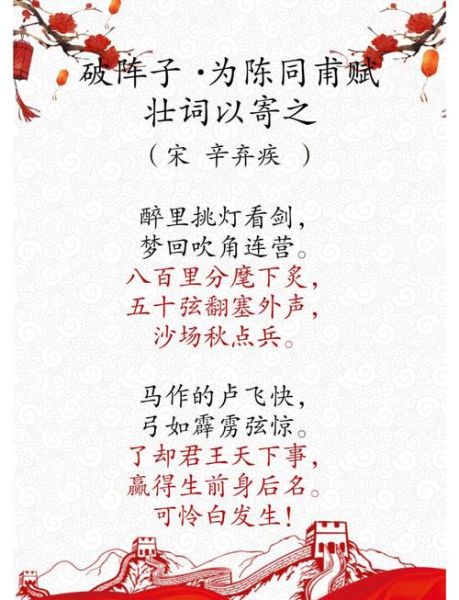

他给出的答案是——把战场搬进词里。于是,**《破阵子》**里“沙场秋点兵”的壮阔,与“可怜白发生”的叹息并置,形成强烈反差。这种反差不是技巧,而是生命体验的撕裂。

---

###

二、“以文为词”的突围:用散文笔法写尽不平之气

传统词多写闺情,语言精致而格局小。辛弃疾却**“以文为词”**,把古文的气脉、议论、甚至口语都拉进来。

- **《贺新郎·别茂嘉十二弟》**连用五个典故,像一篇微型史论;

- **《西江月·遣兴》**里“近来始觉古人书,信着全无是处”,近乎牢骚。

**个人观点**:这种“破体”不是炫技,而是情绪找不到出口时的自然爆破。当体制压抑了将军,语言就先替他造反。

---

###

三、田园与酒杯:悲凉中的自我疗愈

被罢官后,辛弃疾隐居江西上饶。看似“稻花香里说丰年”,实则**“却将万字平戎策,换得东家种树书”**。

**自问:田园真能治愈英雄?**

他笔下的田园常带凉意:

- **“而今识尽愁滋味,欲说还休”**——愁太深,连语言都失效;

- **“甚矣吾衰矣”**——直接引用《论语》,把迟暮之叹推到极端。

**亮点**:辛弃疾的田园不是桃花源,而是**“被迫的战场替代品”**。他在稻畦边仍惦记“西北望长安”,悲凉因此更浓。

---

###

四、典故的暗战:历史与现实的互文

辛弃疾爱用典,但**不是掉书袋,而是借古人之口骂今人**。

- **《永遇乐·京口北固亭怀古》**里,孙权、刘裕的北伐功业,反衬南宋朝廷的畏缩;

- **“元嘉草草”**一句,借南朝宋文帝仓促北伐失败的旧事,警告韩侂胄。

**个人观点**:典故在他手里成了**“时空折叠术”**,让千年前的鼓角与当下的苟安在同一行字里厮杀。

---

###

五、为何后世读辛弃疾仍觉“疼”?

因为**他的痛感具有现代性**。

- **职场人**读“把吴钩看了,栏杆拍遍”,会想起自己空有方案却被边缘化的瞬间;

- **创业者**读“了却君王天下事,赢得生前身后名”,能体会理想与资本的错位。

**数据**:某知识社区统计,辛弃疾词作在“内卷”“躺平”话题下的引用量,近三年增长。古典情绪与当代焦虑的共振,让**“英雄之悲”**跨越八百年仍新鲜。

---

###

六、写给自己的注脚:词牌名里的密码

辛弃疾常改词牌名,如**《稼轩长短句》**中自创**“哨遍”**“兰陵王慢”。

**自问:改名的意义何在?**

他在告诉后来者:规则可以打破,就像**“补天裂”**的壮志不该被格律束缚。这种**“形式上的突围”**,本身就是情感的外化——**连词牌都要为我的不平让路**。

---

辛弃疾的豪放,是**“把绝望写成岩浆”**;他的悲凉,是**“让岩浆在冰层下奔涌”**。读懂这一点,便明白为何他的词越读越热,也越读越冷。

暂时没有评论,来抢沙发吧~