每年六月,朋友圈都会被各种毕业照刷屏。有人笑着说“江湖再见”,有人悄悄把宿舍灯关掉再打开,仿佛这样就能把时间也重启一次。毕业的不舍,不是简单的离别,而是对一段不可复制的青春的集体哀悼。我们不舍的从来不是校园本身,而是那个在校园里可以肆无忌惮做梦、跌倒、重来的自己。

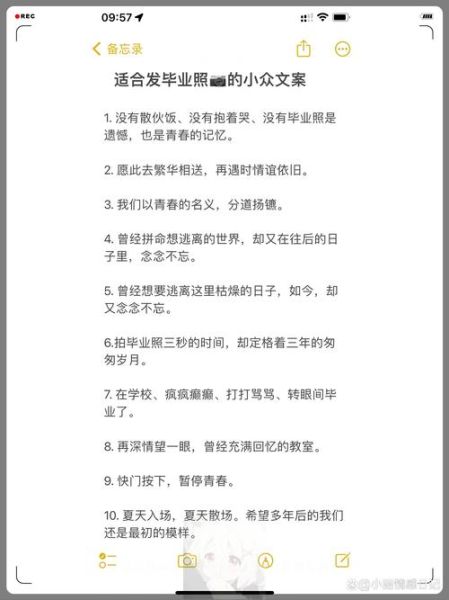

很多人把毕业仪式简化为“扔书、卖被子、清空宿舍”。但真正的告别,是让物品开口说话。比如:

这些动作看似矫情,实则是把抽象的不舍具象化,让情绪有了落点。

毕业聚餐上,最怕空气突然安静。其实表达不舍的核心不是煽情,而是具体。试试这样:

把感谢的细节说出来,遗憾反而会被稀释。因为对方会明白:你记住的,从来不是结局,而是共同经历的褶皱。

我每年都会让毕业生做一件事:写一封“十年后开启”的信。不是灌鸡汤,而是逼自己回答三个问题:

这封信的魔力在于:当你未来某天拆开它,会发现“不舍”早已变成了“底气”。原来那个在操场上大哭的少年,早就悄悄把眼泪换成了勋章。

“四年后,我会忘记高数公式,但会记得2019年9月16日,军训时你分了我半瓶藿香正气水。”

把宏大叙事压进微小时间刻度,瞬间击中回忆。

“宿舍楼下的流浪猫今天没等我,它大概也知道,有些人一分别就是一生。”

让不会说话的物体替你开口,比直接说“我舍不得”更高级。

“以后加班到凌晨,我会想起熄灯后全寝室用台灯打光拍毕业视频的那天——原来‘熬’这件事,从十八岁就练熟了。”

把此刻的情绪嫁接到未来的某个场景,制造时空重叠的宿命感。

因为长大后我们学会了“得体”,却忘了“得情”。毕业文案的珍贵,恰恰在于它允许失控:允许错别字,允许标点符号乱飞,允许在“前程似锦”后面偷偷加一句“但别忘了我”。

所以啊,如果你此刻正坐在堆满纸箱的寝室地板上,别急着发那条“完美”的朋友圈。先写一句狗屁不通的真心话,比如“我不想把床板上的刻字留给下一届”,再慢慢删改成你想要的模样。毕竟,所有流传甚广的毕业文案,最初都只是某人哽咽时的一句“怎么办”。

去年我带的学生里,有个男生在毕业典礼上念了自己写的文案:“我们终将奔赴不同的人生,但请记得,那个在食堂帮你抢到最后一份糖醋里脊的人,永远在你味觉里占座。”

后来他把这句话印在了创业公司名片背面。原来更好的毕业表达,从来不是告别过去,而是让过去参与未来。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~