比赛还没开始,手心已经冒汗,心跳像鼓点一样密集——这是许多选手共同的体验。赛前焦虑并不罕见,真正的问题是:它究竟从何而来,又该如何驯服?

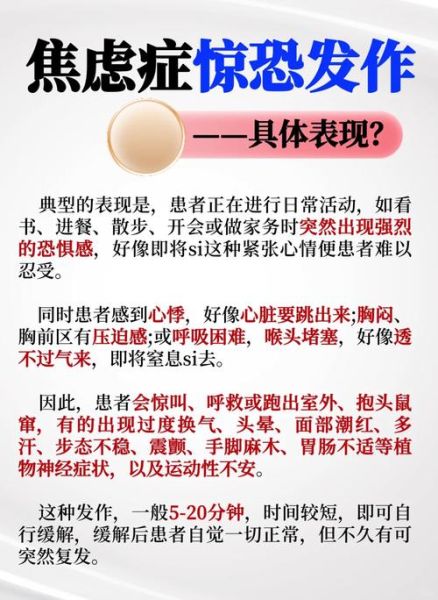

很多人以为紧张只是心理作用,其实它是**大脑对不确定性的生理警报**。当大脑嗅到“可能被评价”“可能失利”的信号,杏仁核立刻拉响警报,肾上腺素飙升,于是出现呼吸急促、肌肉僵硬、注意力狭窄。换句话说,**身体在提前演练一场失败,好让你“有所准备”**。理解这一点,我们就不会把焦虑当成敌人,而是一位过度热心的保镖。

神经科学发现,**任何情绪从峰值到消退只需90秒**,前提是我们不追加“燃料”。做法很简单:

我之一次在省级演讲赛前尝试时,手心依旧出汗,但**汗珠从“烫手山芋”变成了“温度提示器”**,提醒我身体已就绪,而非失控。

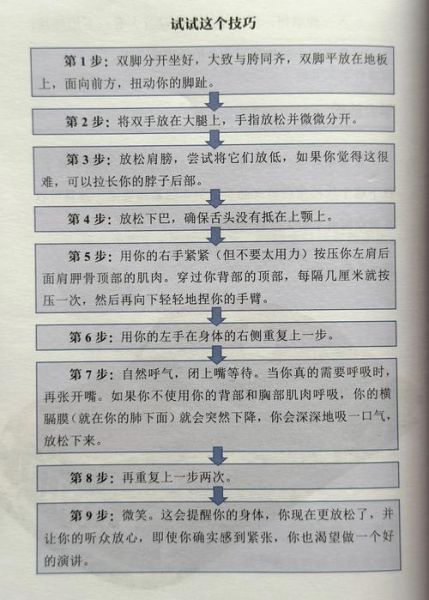

焦虑爱钻“未知”的空子。把比赛拆成**可控制的微动作**,就能夺回方向盘:

我曾辅导一位羽毛球选手,他把发球动作拆成“握拍—抬肘—转腕”三步,每步默念关键词。**比赛当天,他把注意力锁在动作节奏,而非比分牌**,结果超常发挥。

哈佛商学院实验显示,**将生理唤醒标签为“兴奋”而非“紧张”的人,表现提升22%**。 *** :

我在马拉松起跑前,把“别抽筋”改成“腿部充血让我更有力”,**后半程配速反而比训练时快8秒**。

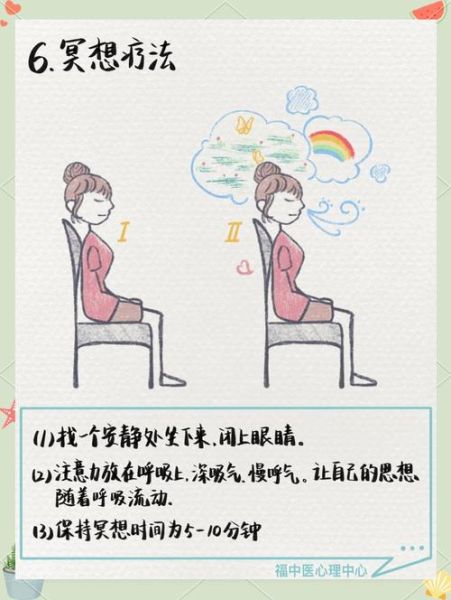

有人赛前猛喝功能饮料,结果心跳更快;有人反复告诉自己“别紧张”,却像给弹簧加压。真正有效的做法是**给情绪一个出口**:

记住,**焦虑不是要你赢,而是要你活下来**。当你用具体行动回应它,保镖就会收起警棍,变成拉拉队。

去年我带一支高校辩论队做实验:A组赛前做90秒情绪冲浪+可控剧本,B组只做常规热身。结果A组平均语速下降12%,逻辑得分提高18%,而B组的心率变异度(HRV)在比赛前5分钟骤降,显示进入“战逃”模式。**情绪管理不是玄学,而是可量化的竞技杠杆**。

下次站在赛场边,不妨把紧张当成一封加急电报,上面写着:“身体已就位,请开始你的表演。”

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~