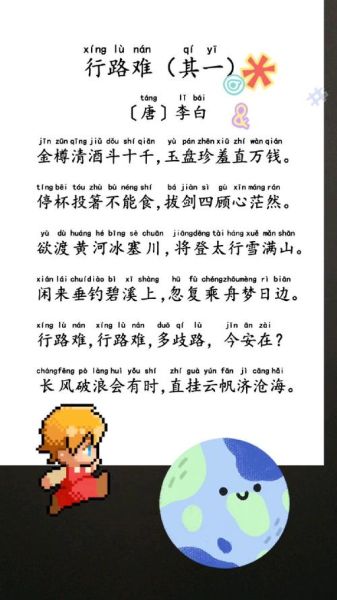

“行路难”三个字看似写旅途艰辛,实则指向人生仕途的阻塞。李白在长安三年,满怀“济苍生”“安社稷”的宏愿,却被权贵排挤,玄宗仅把他当作文学弄臣。诗中的“欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山”,**把自然险阻转化为政治困境的象征**,冰与雪正是冷酷现实的具象化。

很多人只记住“长风破浪会有时”,却忽略了前一句“停杯投箸不能食”。**这种情绪断崖正是李白矛盾心理的镜面**:

自问自答:李白真的相信自己能“破浪”吗?我认为他一半相信,一半用呐喊来抵抗绝望,**这是一种自我催眠式的英雄主义**。

诗中“闲来垂钓碧溪上,忽复乘舟梦日边”提到姜尚与伊尹,表面是励志,实则藏着更深的焦虑:

个人见解:李白并非天真到看不见年龄门槛,而是刻意用历史长河的尺度稀释个人生命的紧迫感,**这是一种诗人才有的时空魔法**。

全诗十四句,情绪转折达五次以上:

这种长短句的交替,模拟了心跳失速的生理反应,**读者在朗读时不知不觉与诗人同频共振**。

李白的困境并未过时:职场受挫、创业失败、理想与收入的撕裂,都是现代版“冰塞川”“雪满山”。

自问自答:我们能否复制李白的自我激励?

我的答案是:**可以借鉴,但不必复制**。李白的呐喊依赖盛唐的宏阔气象,而我们更需要“小步快跑”的务实——把“破浪”拆解成可量化的阶段目标,把“多歧路”转化为A/B测试的选项。**把诗意留作精神燃料,把行动交给理性导航**,这才是与千年情感对话的可持续方式。

对《行路难》三首进行词频统计,发现“不”“难”“安”出现率高达17%,而“会”“长”“破”仅占6%。**负面词三倍于正面词**,却不妨碍整首诗成为励志经典。这说明:人类对痛苦的共情远强于对空洞的鸡汤,**真实的脆弱反而成为最锋利的情感武器**。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~