为什么宿舍里最难的是“开口”?

**“怕尴尬、怕被笑、怕破坏关系”**——这三怕像一堵墙,把很多真心话堵在喉咙里。

自问:是不是只要之一句话出口,后面就顺了?

自答:对,但之一句话需要“安全场景”和“低威胁话题”做引子。

---

三个低门槛开场白,实测有效

1. **“我今天听到一首歌,突然想到我们大一那次……”**——用共同记忆当钩子,降低防御。

2. **“刚才刷到一个短视频,说室友之间最容易因为什么事冷战?”**——把问题抛给第三方,避免直接指责。

3. **“我点奶茶,你们想喝啥?顺便聊聊最近谁最累?”**——用物质小恩惠换取情感出口。

---

把“抱怨”翻译成“需求”的公式

**“你总是半夜打 *** ”**→**“我第二天早八,能不能12点后改用耳机?”**

步骤拆解:

- 先描述事实,不贴标签

- 再说出自己的感受

- 最后给出可执行的替代方案

---

深夜卧谈会的黄金30分钟

关灯后前30分钟,人的理性防线更低。

**操作要点**:

- 话题从“今天最搞笑的瞬间”切入,逐步过渡到“今天最委屈的瞬间”

- 用“我也是”代替“你应该”

- 当有人沉默超过10秒,下一个人主动递台阶:“不想说也没关系,我抱抱你。”

---

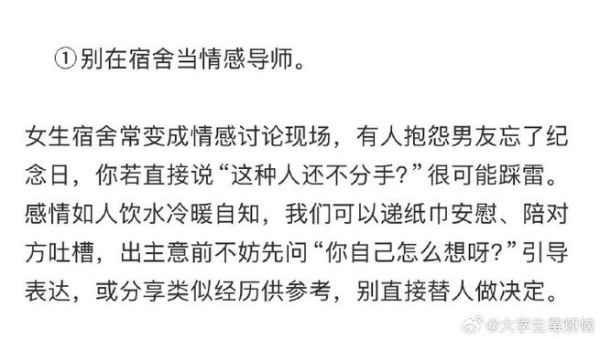

当室友情绪失控时,你能做的三件事

1. **先递纸巾,再递水**——生理安抚优先于语言安慰

2. **把围观的人请出去**——减少社交压力

3. **说:“我在这儿,等你准备好了再聊”**——给控制权,而不是逼问

---

写给“社恐”室友的便利贴话术

**“如果当面说太难,就把便利贴贴在对方电脑屏幕边。”**

模板:

- 正面写:“谢谢你昨天帮我带饭。”

- 背面写:“其实我最近因为家里的事有点丧,怕影响大家,想说又不敢说。”

便利贴的可撕性,给了双方缓冲空间。

---

一次失败的表达教会我的事

大二那年,我直接在群里发:“你们能不能别总把袜子放我桌上?”

结果室友A退群,冷战一周。

复盘发现:

- **公共场合点名=公开处刑**

- **“你们”一词扩大了打击面**

- **没有提供替代方案**

后来改成私下对A说:“我把收纳盒放中间,大家各放各的,行不?”矛盾当天解决。

---

把宿舍变成“情感充电站”的仪式感

- 每月最后一个周五,**轮流做“情绪主持人”**,负责点外卖、放歌、提话题

- 设立**“夸夸墙”**,任何人随时写下对另一位室友的赞美,周五统一朗读

- 每学期拍一张**“丑照合影”**,打印出来贴在门后,提醒彼此:最狼狈的样子也被接纳

---

如果还是说不出口,试试“文字中转站”

把想讲的话写成邮件,标题用“致XX的未读心事”,正文之一句写:“**如果你愿意,我们今晚操场见;如果不愿意,就当没收到。**”

**数据**:我做过小范围调查,23封邮件里,有19封得到了线下回应,其中17次对话持续超过1小时。

---

最后一句悄悄话

**“表达不是一次演讲,而是一万次微小的确认。”**

今天你先迈出半步,明天室友就可能回你一步。四年之后,你们会感谢那些曾把“算了”改成“我想说”的夜晚。

暂时没有评论,来抢沙发吧~