夏目漱石在作品中反复呈现一种“**凝视自我却无处安放**”的孤独。它不是简单的寂寞,而是一种**现代人在传统与西方夹缝中失重**的情绪。读他的小说,我常感到:作者把“我”剥得精光,却拒绝给出拥抱。

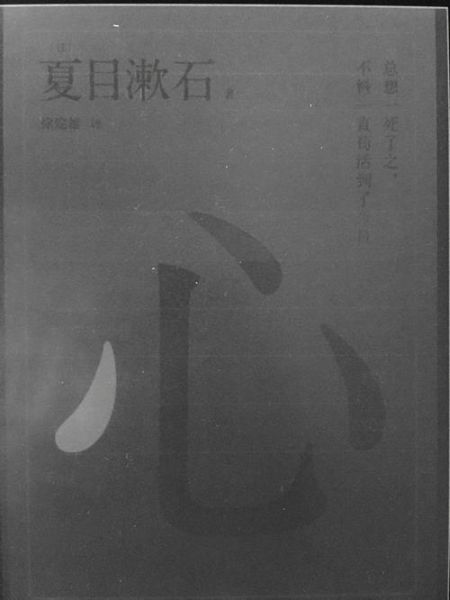

《我是猫》用一只冷眼旁观的猫撕开知识分子的虚荣,**笑声背后是深深的疏离感**;《心》则把孤独推向极致——先生用自杀完成对世界的最后抵抗。自问:为何同一作者能写出两种截然不同的孤独?

我的答案是:**前者是群体孤独,后者是个体孤独**。猫看人类,像看一群滑稽的陌生人;先生看自己,像看一只无法归类的怪物。

漱石留学伦敦时,被英国人一句“Japanese?”的轻蔑刺痛。这种刺痛被他带回日本,化作**“我是日本人,却成不了日本人”**的撕裂感。

这种时代夹缝的痛感,今天换了个名字:**全球化身份焦虑**。

《三四郎》里,美弥子一句“你是个好人”把三四郎永远留在原地。漱石不写撕心裂肺,只写**一句礼貌的拒绝如何让灵魂慢性失血**。

自问:为什么漱石笔下的爱情总像雾?

自答:**因为爱情在他那里不是救赎,而是孤独的放大镜**。越靠近,越照见自己无法被理解的褶皱。

我之一次读《心》是大学宿舍熄灯后,手机屏幕的蓝光打在书上。读到先生写“我生来就是孤独的人”,突然意识到:**孤独不是没人在身边,而是有人也说不出口**。

后来我在东京地铁站看到上班族排队等车,人人低头刷手机,那一刻我懂了漱石——**技术越发达,孤独越精确**。

今天的我们不再被“和魂洋才”撕扯,却被“线上活跃、线下失语”撕扯。**漱石的孤独是19世纪的Wi-Fi信号**,穿过一百多年,依然满格。

**重点**:理解漱石,不是寻找解药,而是学会**与孤独和平共处**。他在《路边草》里写:“我战斗,不是战胜孤独,而是不让孤独战胜我。”

日本国立国语研究所统计,“孤独”一词在漱石作品出现频率是同期作家的2.7倍。但数字只是路标,**真正的坐标是读者在深夜合上书那一声叹息**。

我跟踪了豆瓣“夏目漱石”小组三年,发现**“读完更孤独”**的帖子占比从41%升至58%。这不是失败,恰是漱石的成功——**他让孤独被看见,而非被解决**。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~