自我效能感低怎么办?通过拆解目标、积累小胜、重构归因、营造支持环境四步循环,任何人都能把“我不行”扭转为“我可以”。

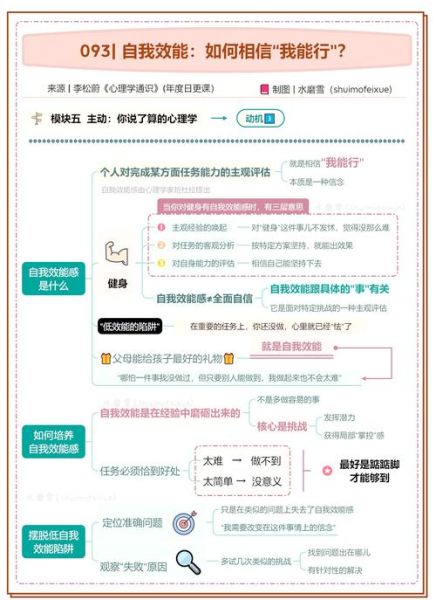

班杜拉把自我效能感定义为“人们对自身能否利用所拥有的技能去完成某项工作行为的自信程度”。它不是能力本身,而是对能力的信念。一个数学满分的学生,如果认定自己“临场一定 *** ”,他的自我效能感依旧很低。

一次演讲忘词,就被大脑自动标签为“我天生不会说话”。大脑天生厌恶不确定,于是用一次失败给整个人格下结论。

刷到“同龄人年入百万”的短视频,瞬间把别人的高光剪辑当成自己的日常标准,于是自我效能感被“社会比较”一键拉低。

慢性熬夜让皮质醇居高不下,身体先喊“累”,大脑随后解释成“我肯定做不好”,情绪与认知形成负向闭环。

把“半年内英语流利”拆成“本周背完机场场景20句”。每完成一次小目标,大脑分泌多巴胺,形成“我可以”的证据链。

问自己:今天有没有一件5分钟就能完成、又能让我离目标更近的事? 答:打开APP跟读一句,录音后立刻回听。刻意创造“成功”而非等待成功。

演讲搞砸后,用三栏笔记法:

把“我失败”翻译成“流程缺一步”,自我效能感就不会被全盘否定。

加入晨跑群,每天被“5公里打卡”包围。班杜拉称之为“言语说服”,它比自我鸡汤更持久。当周围人默认“你可以”,你会不自觉地调高自我预期。

1. “胜利清单”便签:每天睡前写下3件做成的小事,贴在显示器边缘,一周就能铺满一排,视觉化效能感。

2. “5分钟启动法”:告诉自己“只学5分钟”,骗过大脑的抗拒系统,往往一坐下就超额完成。

3. “失败博物馆”:把搞砸的项目截图存进专属文件夹,每月回顾一次,提醒自己“错误已被存档,不再追杀我”。

Q:努力了很久还是看不到进步,怎么办?

A:切换到“过程指标”——关注“本周是否比上周多做了两次刻意练习”,而非“成绩是否提高”。过程指标可控,结果指标受多变量影响。

Q:朋友总泼冷水,如何不被拖低?

A:把反馈拆成“事实”与“评价”。对方说“你发音不标准”,这是事实;接下去的“你永远学不好”是评价。只吸收事实,把评价还给对方。

过去七年,我从“上台就脸红”到每年做三十场分享,靠的不是天赋,而是把每一次微小进步都当作下一次自信的燃料。自我效能感不是静态标签,而是一条可逆的曲线——只要持续输入“小胜”数据,曲线就会稳步上扬。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~