为什么孩子的涂鸦比语言更真实?

孩子的语言系统尚未成熟,**情绪与冲突往往通过图像先行表达**。当他说“今天没事”时,画里却出现黑色太阳、被锁住的门,这就是潜意识的泄密。

——

从线条到颜色:五个观察维度

1. 线条力度

- **过重**:可能处于紧张或愤怒状态

- **过轻**:缺乏安全感,常伴随讨好型人格

- **断续**:注意力分散,或近期经历重大变动

2. 颜色偏好

- 大面积**红色**:高能量,需观察是否伴随攻击行为

- **紫色+黑色**组合:对神秘事物好奇,也可能暗示家庭秘密

- 拒绝使用**绿色**:可能与自然接触过少,或存在分离焦虑

3. 构图位置

- **画纸上方**:理想化倾向,常出现在父母期望过高的孩子

- **角落堆积**:自我空间被挤压,需检查是否过度安排兴趣班

- **中心对称**:秩序敏感期,若伴随橡皮擦痕迹过多,可能隐藏完美主义焦虑

4. 人物细节

- **没有耳朵**:不愿倾听,或家庭中缺乏被倾听的体验

- **牙齿暴露**:语言攻击经历,或模仿成人争吵场景

- **手指数量异常**:三岁后仍画三根以下,需排查精细动作发育

5. 重复符号

- **螺旋**:内心纠结,常见于父母离异过渡期

- **笼子**:控制感缺失,可能对应学校纪律严苛

- **飞行物**:逃离欲望,需区分是游戏幻想还是现实压力

——

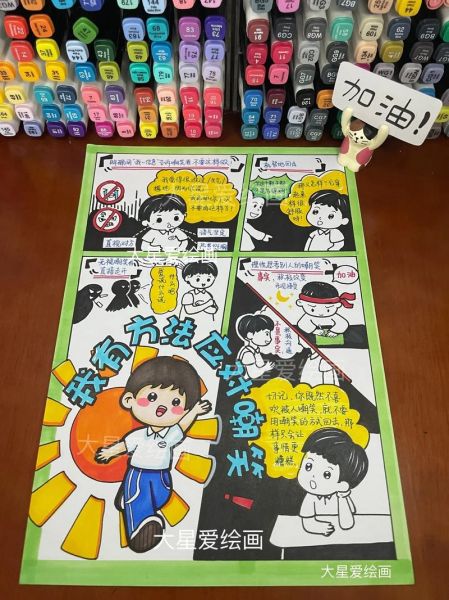

实战案例:一张画如何暴露校园欺凌

七岁女孩连续一周画**蓝色鲸鱼被红色鲨鱼追赶**,背景无其他生物。

**我的判断**:

- 蓝色=忧郁,红色=危险,比例悬殊显示无力感

- 海洋空白=缺乏同伴支持

- 鲸鱼眼睛过大=过度警觉

后续与班主任核实,女孩确实被高年级学生索要零花钱。

——

家长最易踩的三个坑

1. **“这画得不像”**——否定式评价会阻断孩子继续表达的通道

2. **强行解读**——把太阳等同于“快乐”是成人投射,孩子可能只是觉得黄色醒目

3. **用绘画做惩罚**——“画不完不准吃饭”会让创作与痛苦情绪绑定

——

如何正确开启对话?

- **描述事实**:“我看到你用了很深的黑色涂这片云”

- **开放提问**:“如果这片云会说话,它可能想告诉我们什么?”

- **身体回应**——蹲下与孩子平视,避免居高临下的审问感

——

进阶工具:绘画日记模板

每周固定时段,让孩子画**“今天最想说的一件事”**,家长只做记录者。三个月后,纵向对比会发现:

- **颜色冷暖变化**对应情绪波动周期

- **主体大小改变**反映自我认知成长

- **新增元素**(如突然出现的宠物)往往标志新的人际联结

——

数据补充:来自东京学艺大学的追踪研究

对名儿童进行五年跟踪,发现:

- 绘画中持续出现**尖锐三角图形**的孩子,青春期出现自伤行为概率高出倍

- 早期干预组(通过绘画沟通+家庭治疗)的焦虑量表得分下降%,显著优于对照组

——

最后的话

别把绘画分析变成新的焦虑源。**当孩子发现画纸是安全基地,笔触自然会越来越柔软**。真正的重点不是解读,而是让孩子确认:有人愿意看懂他的“另一种语言”。

暂时没有评论,来抢沙发吧~