很多考生拿到试卷才发现,教育学心理学试题并不是简单背概念,而是把**教育现象**与**心理机制**糅合在一起。常见题型包括:

我观察过上百份答卷,发现**低分答案**往往停留在“名词解释”层面,而**高分答案**会呈现以下特征:

与其机械背诵,不如用**“概念地图”**把零散知识串起来。我的做法是:

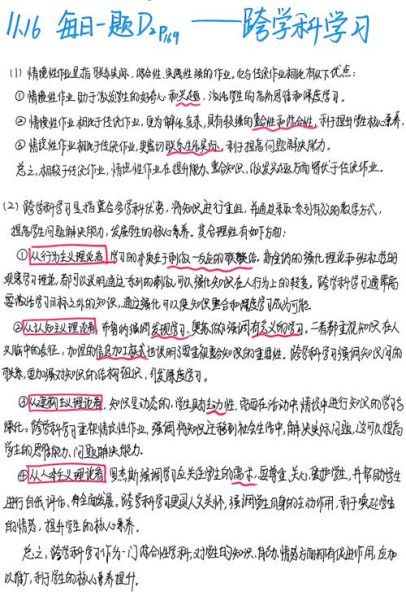

之一步:以“学习动机”为中心节点,向外延伸:

第二步:用箭头标注相互作用。例如“过度奖励→削弱内在动机→德西效应”。考试时只需在脑中调取这张图,就能快速组织答案。

题目:某学生课堂上频繁插话,教师用“罚站”处理无效,请分析并提出改进方案。

我的拆解思路:

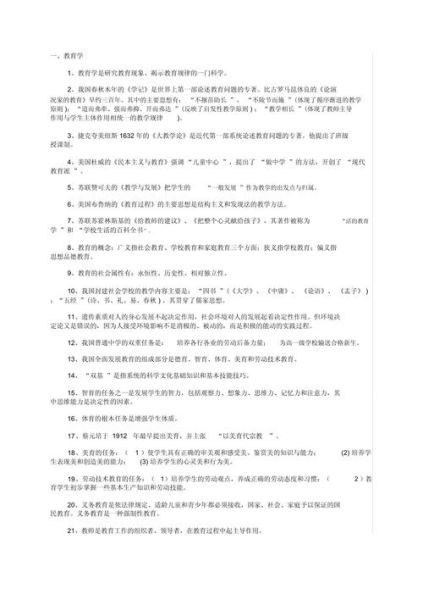

考前两周,我会把教材目录变成**“风险矩阵”**:

| 高频考点 | 易失分陷阱 | 投入时间 |

|---|---|---|

| 皮亚杰四阶段 | 混淆“同化”与“顺应” | 每天20分钟 |

| 布鲁纳表征系统 | 忽略“动作表征”案例 | 每天15分钟 |

| 科尔伯格道德两难 | 阶段顺序颠倒 | 每天10分钟 |

这样即使只剩三天,也能把**80%的分数**握在手里。

传统错题本只记录错误,我则要求学员**把错题改编成新题**。例如:

原错题:混淆“负强化”与“惩罚”。

改编新题:设计一个实验,证明“移除厌恶 *** 能增加小白鼠按压杠杆的频率”。

这种**“角色互换”**训练,能让大脑从命题者视角思考,命中率提升显著。

拿到试卷后,不要急着写,先用**“三色笔”**标记:

心理学中的**“启动效应”**告诉我们,先解决简单题能快速激活相关记忆,难题反而迎刃而解。

想象你在给一群教师做培训,**清晰、简洁、有案例**的表达就是高分秘诀。当你写下“根据班杜拉社会学习理论,教师可通过榜样示范提升学生自我效能感”时,不妨补一句:“例如,让曾考30分的学生分享如何用‘错题逆向法’进步到85分”。**故事永远比术语更有穿透力。**

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~