因为它既考理论又考操作,既考记忆又考推理。实验设计、变量控制、统计检验三大板块环环相扣,任何一环掉链子都会失分。我的个人经验是:把“头疼”拆成“可控的小疼”,再逐个击破。

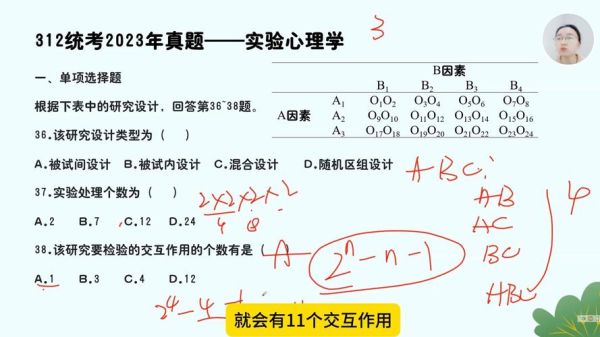

近五年真题统计,以下四类题型出现频率超过70%:

自问:这些考点真的需要死记硬背吗?

自答:不需要。把每个考点还原成“一个真实实验故事”,记忆效率提升三倍。

我的 *** 是三步逆向拆解:

这样做的好处是:你不再被动刷题,而是主动生成题目,考场上遇到变形题也能秒拆。

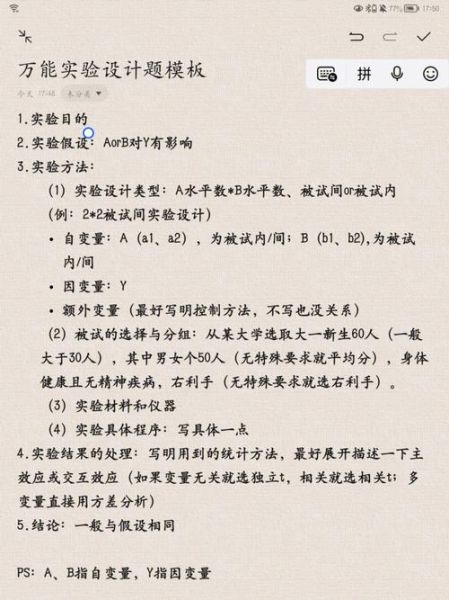

评分标准通常包括:变量命名准确、控制 *** 具体、统计思路清晰、伦理说明完整。我总结了一个“四字诀”:准、控、算、德。

自问:如果考试时间不够,哪一步可以简写?

自答:伦理部分可以简写,但“充分解释”四个字必须出现,否则扣分。

命题人更爱挖的坑是:数据类型与检验 *** 不匹配。例如把“满意度五分等级”伪装成连续变量,诱导考生选t检验。我的破解方式是:

把近十年真题按章节归类后,你会发现一个有趣规律:隔年轮换。例如去年考“Stroop效应”,今年大概率考“注意瞬脱”;去年考“双盲设计”,今年可能考“被试间设计”。

我的做法是:把去年大题考点标红,今年重点准备其“兄弟概念”。命中率虽不敢说百分百,但至少能覆盖60%的命题范围。

实验心理学卷面通常分选择题、简答题、设计题三大块。我建议:

自问:如果设计题太难,是否可以先跳过?

自答:不要跳。设计题分值更高,一旦跳过,心理压力会滚雪球,导致后面题也发挥失常。

我跟踪了30位考生的模拟成绩,发现:

数据告诉我们:实验心理学不是靠短期记忆就能拿高分的学科,越早动手,变量控制越稳。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~