焦虑像一条看不见的绳子,越挣扎越紧。我曾在凌晨三点盯着天花板,心跳快得仿佛下一秒就要冲出胸腔。那一刻,我问自己:为什么总是焦虑?答案并不在天花板,而在大脑深处那台过度灵敏的警报器。

从进化视角看,**焦虑是大脑的“烟雾报警器”**。原始人若对草丛里的沙沙声无动于衷,基因早就被剑齿虎淘汰。现代社会的“草丛”变成了微信群红点、房贷数字、KPI曲线,警报器却分辨不出真假,持续拉响。

神经科学发现,**杏仁核与前额叶的拔河赛**决定焦虑程度。杏仁核负责“快逃”,前额叶负责“等等”。当睡眠不足、 *** 过量、信息轰炸时,前额叶就像被拔掉电源的裁判,任由杏仁核疯狂吹哨。

三年前,我访谈过一位互联网产品经理小K。他每天刷新 *** 网站,把简历改到标点符号都完美,却依然在深夜崩溃:“如果明天被裁,房贷怎么办?”

我们做了个小实验:让他连续一周记录触发焦虑的具体场景。结果惊人:

• 周一:领导皱眉0.3秒

• 周三:同事午餐没叫他

• 周五:电梯里听见“优化”两个字

**这些碎片像拼图,拼出他内心最深的恐惧——“我不被需要”**。当恐惧被命名,绳子就松了半寸。

拿出纸笔,用之一人称写下:“亲爱的焦虑,你要求我________,否则就________。”写完会发现,**80%的威胁都是灾难化想象**。小K的信里写着:“要求我成为不可替代的员工,否则全家会流落街头。”现实是:他存款够撑一年,妻子也有收入。

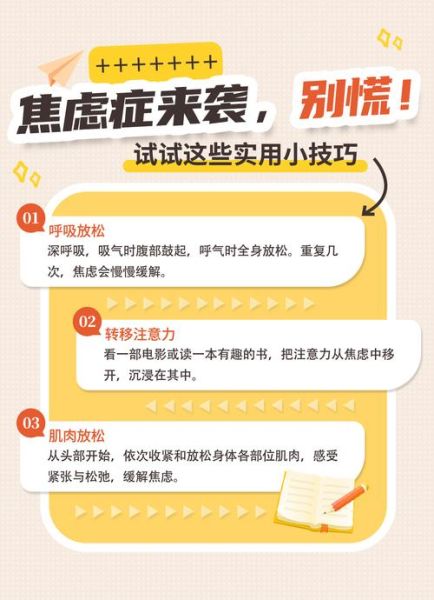

当心跳失控时,立刻启动感官锚定:

• 看见5种颜色(比如红色灭火器、蓝色文件夹)

• 触摸4种材质(牛仔裤的粗糙、键盘的冰凉)

• 听见3种声音(空调嗡鸣、远处汽车、自己呼吸)

• 闻到2种气味(咖啡、皮革)

• 尝到1种味道(薄荷糖)

**这套技术把大脑从时间机器拉回此刻**,切断“如果…万一…”的循环。

每天预留15分钟,比如下午四点,只允许在这段时间担忧。其他时候冒出杂念?写在便签上丢进“焦虑盒子”。研究显示,**两周后平均焦虑时长从每天3小时压缩到18分钟**,因为大脑发现:担忧并不会让四点提前到来。

去年我尝试反向利用焦虑:每当它出现,就问自己:“这个警报想带我去哪里?”

• 害怕公开演讲?→ 指向“需要提升表达能力”

• 害怕体检报告?→ 指向“需要调整生活习惯”

**焦虑不再是敌人,而是粗糙的导航仪**。当我按图索骥去行动,警报声自然调低。

小K后来把“被裁员”的恐惧转化为学习数据分析的动力,三个月后内部转岗到增长部门。最近一次见面,他说:“焦虑偶尔还会敲门,但我学会了请它喝杯茶,然后送它走。”

或许,摆脱焦虑的答案从来不是关掉警报器,而是听懂它嘈杂背后的摩斯密码——**那些恐惧里,藏着我们真正在乎的东西**。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~