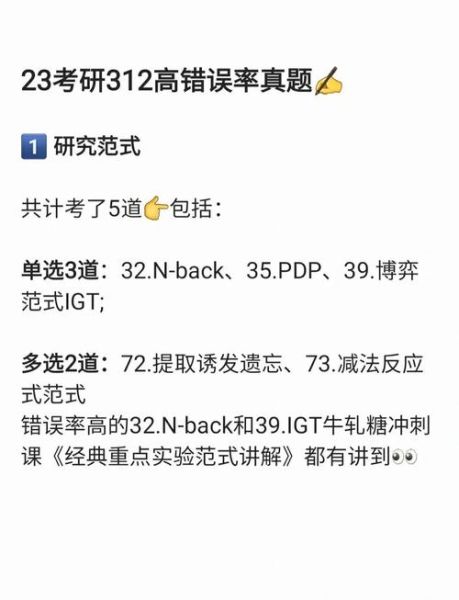

在备考心理学统考312时,真题就像一张“藏宝图”。它不仅能告诉你命题人爱考哪些知识点,还能暴露你复习中的盲区。真题的价值不在于“刷题量”,而在于“刷题质”。通过对比近十年真题,你会发现实验设计、统计计算、发展心理学中的“关键期”反复出现,这些高频考点就是提分突破口。

把真题按普通心理学、发展与教育、实验与统计等模块分类,每道错题标注错误原因:知识盲区/审题失误/概念混淆。例如,2023年真题中“工作记忆模型”的简答题,很多人漏答“中央执行系统”的功能,这就是典型的“知识盲区”。

拿到一道真题,先问自己:如果我是命题人,想通过这道题考什么?以2022年“信度与效度关系”的论述题为例,表面考概念,实则考“研究设计中的控制变量思维”。把答案拆解成“定义+案例+研究启示”三步,就能拿到满分框架。

网上流传的“标准答案”99%是机构整理版,可能存在偏差。我的 *** 是:交叉验证三处来源:

通过词频分析工具(如VOSviewer)对2014-2024年真题做文本挖掘,发现“神经机制”“跨文化”“可重复性危机”出现次数激增。这些词指向两个趋势:

建议重点阅读《Nature Human Behaviour》2023-2024年关于心理学可重复性的特刊,其中提到的“注册报告格式”很可能成为明年实验设计题的模板。

以2021年“内隐学习”实验设计题为例:

之一步:先按考场要求写限时答案,暴露问题(我当时漏了“平衡顺序效应”);

第二步:查阅Reber(1967)经典人工语法实验,发现“双盲法”才是得分点;

第三步:仿照真题自己编3道变式题,比如把“语法规则”换成“概率线索”,训练迁移能力。

这套 *** 让我最后冲刺阶段实验题正确率从60%提升到92%。

误区一:盲目背答案——2020年“情绪调节策略”简答题,很多人直接默写Gross模型,却忽略题目要求“结合中国文化背景”,导致失分。

误区二:忽视选择题的“学术暗线”——近五年选择题里,“p值”“效应量”“贝叶斯因子”频繁出现,暗示统计改革趋势,但很少有人据此调整复习重点。

误区三:只做近3年真题——2016年“错误记忆”的实验设计,2024年以材料题形式复现,历史真题的轮回周期约为8年。

统计发现,真题中35%的考点从未出现在任何一本主流教材,例如:

这些考点全部来自近三年《Annual Review of Psychology》的综述文章。建议每月精读1-2篇综述,用Xmind做“考点-真题”映射图,命中率会显著提升。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~