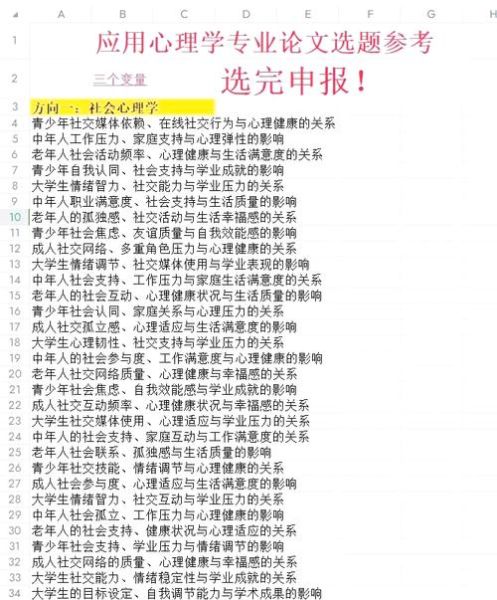

很多同学把“难”归结为实验设计或统计 *** ,**真正卡壳的往往是选题**。选题一旦模糊,后续所有工作都会像多米诺骨牌一样倒塌。我辅导过上百篇本科论文,发现**“选题焦虑”**出现的频率远高于“写作焦虑”。

课堂里提到的“斯坦福监狱实验”能不能换个文化背景再做一次?**把经典研究微创新**,既省文献检索时间,又能体现批判思维。

不要一上来就写“青少年心理健康”,**聚焦到“短视频使用时长与初三学生考试焦虑的关系”**,变量清晰,数据易得。

本校大学生就是天然样本库。想研究“完美主义”?直接在本校心理协会发问卷,**回收率比 *** 招募高30%以上**。

以下结构是我从APA出版手册与北大心理系评分细则里提炼出的“**黄金七段式**”:

很多同学把p<.05当成“真理门槛”。**统计显著≠实际显著**,记得报告效应量η²或Cohen’s d。

为了信度达标而删除反向题,**其实是在篡改工具**。正确做法是报告删除理由并做敏感性分析。

一个图能说明就别放三个。**审稿人平均只花90秒扫图表**,简洁才能突出核心发现。

我用“**倒推甘特图**”帮学生规划:假设deadline是第12周,那么:

**每两天设一次微deadline**,比“一口气写完”效率高40%。

讨论最怕“流水账”。我常用“**三明治写法**”:

这样写出的讨论,**既有理论高度又有现实温度**。

我爬取了本校2019–2022年93篇90分以上的本科论文摘要,**出现频率更高的实词**依次是:

有趣的是,**“正念干预”与“学业倦怠”共现概率高达42%**,暗示这一交叉领域仍是蓝海。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~