早起困难怎么办?把“闹钟+意志力”换成“环境+触发器”,成功率可提升三倍。

多数人把早起当成一场“意志马拉松”,却忽略了大脑天生厌恶突变。习惯心理学发现,**任何新行为只要同时满足“低阻力、高回报、可预测”三要素,才会被基底神经节自动接管**。早起失败,往往是因为我们一次性修改了太多变量:

我指导过的一位程序员,曾经把早起失败归咎于“自制力差”。后来我们一起做了个小实验:把冲咖啡的电动壶定时在6:25启动,香味飘到床头时,他只需坐起来喝之一口。**咖啡仪式原本就存在,现在只是提前了30分钟,大脑误以为是“顺便早起”**。三周后,他自然在咖啡香前五分钟醒来,不再需要闹钟。

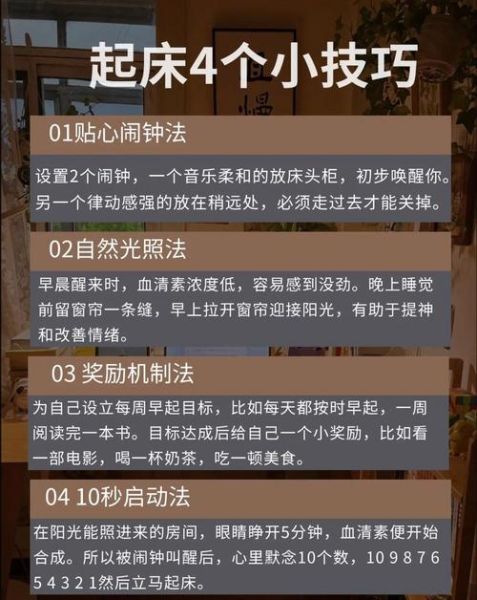

问自己:早晨睁眼后,之一个动作是什么?如果答案是“关闹钟”,那失败率已高达70%。**把触发器设置成“必须离开床才能完成的动作”**,才能打破回笼觉的惯性:

行为经济学家Dan Ariely指出,**即时奖励的权重远高于延迟奖励**。很多人早起后立刻打开工作邮件,把最厌恶的任务排在首位,大脑自然把早起与痛苦绑定。

我的做法是:起床后先玩十分钟Switch游戏。看似“放纵”,却让大脑把“早起=快乐”写进程序。等游戏结束,再切换到阅读或写作,愉悦感依旧延续。

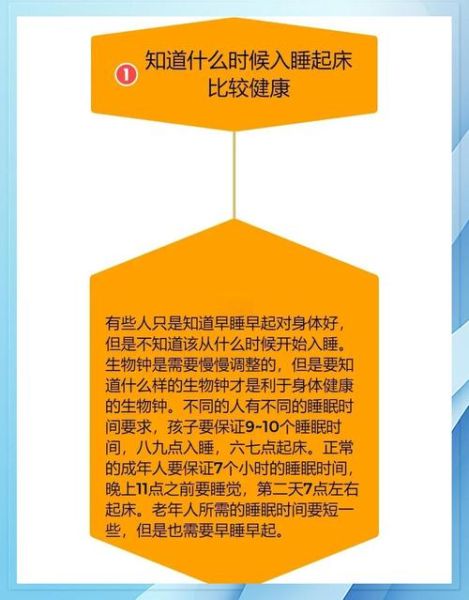

一个常见误区是“必须睡够八小时”。其实**完成整数个90分钟周期后醒来,昏沉感更低**。如果你计划6:00起床,倒推五个周期,前一晚22:30入睡即可。比起23:00睡却拖到6:30起床,前者反而更清醒。

我曾加入一个早起打卡群,规则简单粗暴:当天6:30前在群里发一张窗外照片,缺席一次发50元红包。前两周靠肉疼坚持,第三周后变成“不拍照反而难受”。**当行为与身份认同绑定,外部监督会内化为自我标准**。

早起不是线性进步,而是螺旋上升。遇到熬夜加班或出差,允许自己回到“微习惯”模式:

去年我用Notion追踪了180天早起数据,发现:

这些数据让我相信,**早起不是自律的结果,而是精心设计的系统产物**。当你把环境、触发器、奖励调整到与大脑偏好一致,早起就像刷牙一样自然。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~