数学思维训练确实能提升专注力,但前提是 *** 得当、难度匹配、反馈及时。下面用心理学与数学的双重视角拆解原理,并给出可落地的训练方案。

心理学家Sweller提出“认知负荷理论”:人脑一次只能处理有限信息。数学题同时调动工作记忆、抑制控制、模式识别三大模块,天然制造“高压环境”。

当题目难度略高于舒适区(约15%),大脑会分泌适量去甲肾上腺素,形成“紧张但可控”的专注状态。反之,题目过难导致焦虑,过易诱发走神。

---以下方案基于“间隔重复”与“刻意练习”原则,亲测有效:

误区1:刷题量越大越好。 答:认知科学证实,每天超过5道同类型题,边际收益骤减。我改为“1道经典题+3种解法”,反而加深记忆。

误区2:必须做竞赛难度。 答:难度过高会触发“习得性无助”。我曾连错IMO题一周,专注力不升反降。后来改用“高考压轴题”难度,正确率60%时进步最快。

场景1:写长报告 把“章节”视作数学题的“子目标”,每完成一节就像证完一步,用打勾符号制造进度感。

场景2:会议走神 用“费马小定理”的思路:先假设结论成立,逆向推导需要哪些前提,强迫自己回到议题。

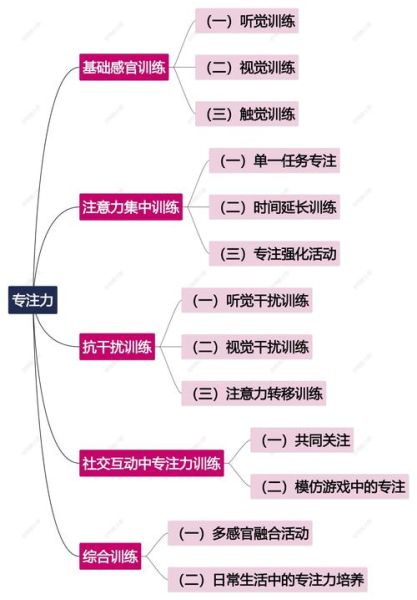

场景3:学习新技能 像解几何题一样画“思维导图”,节点代表概念,连线代表逻辑关系,视觉化降低认知负荷。

---去年我用Notion追踪每日训练,发现:

有趣的是,周末暂停训练两天后,专注指标回落速度比预期慢,说明数学思维对大脑的结构性改变具有持续性。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~