不是。犯罪心理指个体在实施违法行为前后的心理状态与过程;犯罪心理学则是研究这些心理现象的科学学科。前者是“现象”,后者是“研究现象的工具”。

研究者常用PCL-R量表(精神病态检核表修订版)评估再犯风险,包含情感、人际、生活方式等维度。得分越高,暴力再犯概率越大。但量表只能预测群体趋势,对单一个体仍需结合临床访谈。

神经影像显示,冲动暴力犯的前额叶皮层激活度普遍低于常人,而负责情绪唤醒的杏仁核反应过强。这提示“刹车系统”失灵与“油门过足”并存。然而,基因表达受环境调节,童年干预仍可能重塑神经通路。

可以,但需匹配类型:

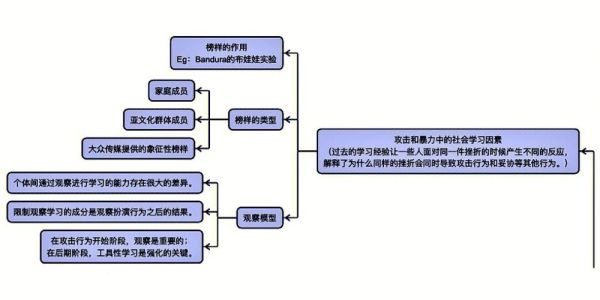

斯坦福监狱实验告诉我们,情境力量足以让正常大学生在六天内出现虐囚行为。当匿名性、权威指令、去个体化三要素齐备,道德感会被快速稀释。因此,制度设计比个人道德更决定行为边界。

社交媒体放大“相对剥夺感”——每天目睹他人炫富,易催生“为何不是我”的愤怒。匿名评论区又提供了去抑制环境,键盘暴力成为现实暴力的演练场。未来犯罪心理学必须纳入数字人格维度。

瑞典追踪研究发现,18岁前接受心理干预的暴力少年犯,25年后重罪率下降43%;而25岁后才接受干预的群体,再犯率仅下降11%。黄金干预期比我们想象的更早结束。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~