在一线教学与咨询中,我反复观察到:学生并非缺乏能力,而是动机系统短路。常见诱因有三:

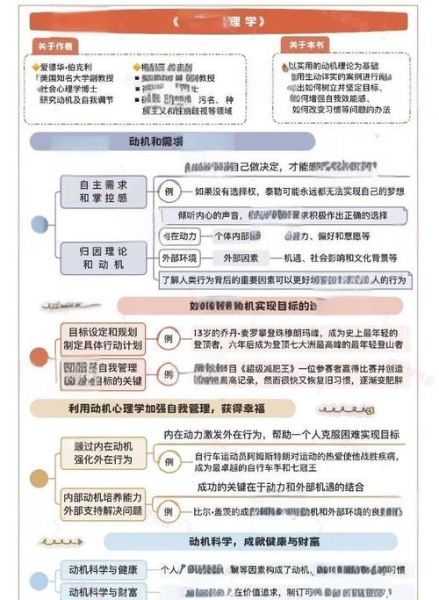

Deci与Ryan提出,人类有三种基本心理需求:自主、胜任、联结。

自问:课堂里是否给了学生选择权?

自答:哪怕只是“先做A题还是B题”的二选一,也能激活前额叶的自主调控 *** ,多巴胺分泌提升,动机自然回升。

把表现目标(我要赢过别人)切换为掌握目标(我要搞懂这个知识点)。

实验数据:斯坦福大学跟踪发现,掌握目标组在期中考试后仍保持40%的额外练习时间,表现目标组则下降15%。

动机=期望×价值。若其中一项为零,乘积即零。

教师可用微进步可视化:把一道难题拆成三级台阶,每完成一级就在进度条上点亮一格,学生实时看到期望提升。

原理:利用行动-情绪循环,先让身体动起来,情绪再跟上。

操作:告诉学生“只学两分钟”,大脑因预期负荷低而解除抗拒,两分钟后往往自动进入心流。

把学习目标写在便签,贴到教室的“承诺墙”,再请同伴签名见证。

社会助长效应显示,公开承诺组的任务完成率比私下组高32%。

每周让学生写一次“我本周更大的错误及收获”。

神经影像研究:持续八周后,前扣带回对错误信号的敏感度下降,说明情绪干扰减少,认知资源更多用于策略调整。

随机发放“知识徽章”,而不是每次都奖。

斯金纳箱实验早已证明,不可预期的奖励最能维持行为。

把“你很聪明”改成“你刚才用的类比策略很有效”。

后者让学生把成功归因于可控策略,下一次更愿意尝试。

初三男生小宇,物理长期30分,自述“看到公式就头疼”。

干预路径:

别把“动机低”简单归因于懒惰。脑科学告诉我们,动机是一种可训练的认知肌肉。与其催促,不如一起设计“可控的小胜利”,让多巴胺成为孩子的天然教练。

最后留一道思考题:如果明天只能做一件事来提升孩子的学习动机,你会选择先满足他的自主需求,还是先提升他的自我效能感?

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~