值得读,但需要结合职业目标、经济承受力和时间管理能力综合评估。

---

一、在职博士心理学的真实含金量

**学位证书与全日制等同**,但社会认知仍有差异。

- 教育部学信网可查,落户、评职称、高校任教资格均认可。

- 部分企业HR仍偏好“脱产博士”,尤其在科研密集型岗位。

- **个人观察**:咨询行业更看重受训小时数与督导经历,学位只是敲门砖。

---

二、时间与精力:一场持续三年的“拉锯战”

**每周至少投入15小时**,碎片化学习是常态。

- 早6:30-7:30阅读文献,午休30分钟整理笔记,晚21:00-23:00写论文。

- 家庭支持度决定成败:配偶是否愿意承担育儿,父母能否分担家务。

- **自问自答**:

Q:加班到凌晨还能坚持吗?

A:把文献拆成3页一组,用通勤时间听AI朗读,降低心理负荷。

---

三、经济账本:隐性成本比学费更惊人

- 学费区间:国内高校8-15万,海外在线项目20-40万。

- **被忽视的三笔支出**:

1. 参加学术会议的差旅与注册费(年均1.5万)

2. 数据库订阅(PsycINFO年费约3千)

3. 因加班减少的晋升机会成本(部分学员错过部门主管竞聘)

---

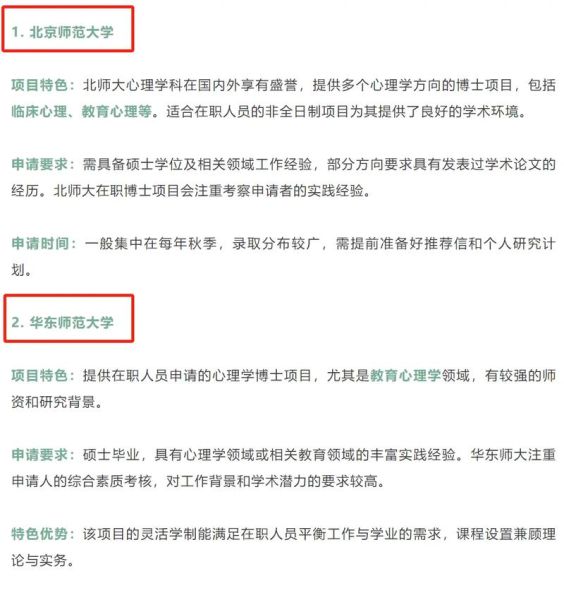

四、选校避坑指南:别被“心理学”三个字迷惑

**重点核查三点**:

- 导师近三年是否以之一作者发SSCI,避免“挂名博导”。

- 课程设置是否含《高级统计》《质性研究》,而非纯理论堆砌。

- 学长学姐毕业流向:高校、医院、企业EAP的比例是多少?

---

五、论文选题:越垂直越可能突围

- 避开“大学生心理健康”这类红海,转向**“外卖骑手情绪劳动”**等细分场景。

- **个人经验**:将本职工作案例脱敏后转化为研究对象,数据获取成本趋近于零。

- 与导师博弈技巧:先提交3个选题,保留最感兴趣的那个作为“妥协选项”。

---

六、心理韧性:比智力更关键的变量

- **“冒充者综合征”**高发期:开题答辩前两周,60%学员认为自己不配读博。

- 应对策略:

- 建立“失败档案”,记录每次被拒的审稿意见,三个月后回看进步轨迹。

- 加入跨校写作小组,用“他律”对抗拖延。

---

七、职业跳板:读完之后能去哪里?

- 高校:需额外补2年博士后经历,部分民办院校直接给副教授待遇。

- 企业:字节跳动、美团等开始招募“行为科学专家”,年薪对标P8。

- **冷门路径**:司法系统心理评估师,参与罪犯危险性评估,时薪可达800元。

---

八、给犹豫者的三个自测问题

1. 能否接受三年内放弃所有长假?

2. 是否愿意把朋友圈签名改成“论文ddl倒计时”?

3. 如果最终没有因此升职,是否仍觉得这段经历有价值?

**数据补充**:2023年北师大在职博士毕业调查显示,31%的学员在入学时无法肯定回答第三题,但毕业时该比例降至9%。

暂时没有评论,来抢沙发吧~