学前心理学到底是什么?

学前心理学是研究0—6岁儿童心理发生、发展规律及其影响因素的科学。它既属于发展心理学的分支,又直接服务于学前教育实践。

**一句话概括:它回答“孩子为什么这么想、这么做”。**

---

学前心理学研究对象有哪些?

1. **认知过程**:感知、注意、记忆、想象、思维、语言。

2. **情绪情感**:微笑、分离焦虑、嫉妒、同理心的萌芽。

3. **社会性**:依恋、同伴关系、道德感雏形。

4. **个性差异**:气质类型、兴趣倾向、能力优势。

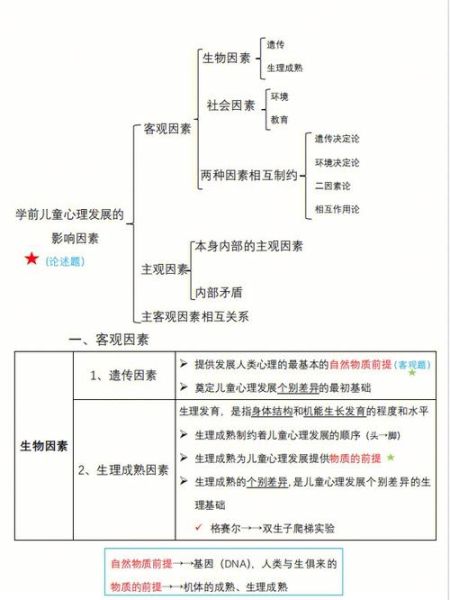

5. **影响因素**:遗传、脑发育、家庭互动、幼儿园课程、文化背景。

---

为什么家长与教师必须懂一点学前心理学?

**误区纠正**:很多家长把“孩子不听话”简单归结为性格顽劣,其实往往是大脑前额叶尚未成熟导致的冲动控制困难。

**实用价值**:

- 了解“秩序敏感期”,就不会把孩子的执拗视为故意作对;

- 明白“平行游戏”是社交前奏,就不会强迫三岁幼儿立即合作;

- 掌握“最近发展区”,就能在提问时给出恰到好处的提示,而非直接告诉答案。

---

学前儿童心理发展的五个关键阶段

1. 胎儿期(孕期)——奠基阶段

母体情绪通过胎盘激素影响胎儿神经系统,**孕期母亲持续高压,新生儿更易出现睡眠紊乱**。

2. 乳儿期(0—1岁)——信任对不信任

埃里克森认为,及时回应哭声能建立“世界可信”的内部工作模型。

3. 先学前期(1—3岁)——自主对羞怯

“我自己来”的执拗期,其实是自我意识的之一次飞跃。

4. 学前期(3—6岁)——主动对内疚

游戏成为主导活动,角色扮演中练习规则与情绪调节。

5. 幼小衔接(5—6岁末)——任务意识萌芽

前额叶快速髓鞘化,**延迟满足能力显著提升,这是入学准备的核心指标**。

---

常见疑问:孩子总爱问“为什么”是不是早熟?

答:不是早熟,而是“因果思维”觉醒。

三岁半左右,儿童开始寻找现象背后的原因,成人若用“你长大就懂”搪塞,会削弱探究欲。建议用**“我们一起查一查”**替代敷衍,既保护好奇心,又示范学习 *** 。

---

如何在家做简易的学前心理观察?

1. **情绪日记**:每天记录孩子三次显著情绪,标注触发事件、持续时长、自我安抚策略。

2. **语言样本**:录下十分钟自由对话,统计平均句长、疑问句比例,了解语言爆发期进度。

3. **游戏偏好清单**:连续一周记录孩子主动选择的游戏类型,出现频次更高的往往对应其优势智能。

---

学前心理学与脑科学的最新交叉发现

- **镜像神经元**:孩子看到成人微笑,大脑运动区会被激活,解释了“情绪传染”的神经基础。

- **可预测性实验**:在陌生房间先给儿童展示玩具顺序,再打乱顺序,心率监测显示**可预测环境能降低皮质醇水平**。

- **双语经验**:3岁前接触两种语言的幼儿,其前扣带回灰质密度更高,冲突抑制能力优于单语儿童。

---

个人实践:一次“失败”的延迟满足实验

我曾让四岁半的儿子在棉花糖前等十五分钟,结果第七分钟他就吃掉。事后我反思:

- 任务难度应匹配年龄,四岁平均等待时长约6分钟;

- 提供策略提示(唱歌、转身)比单纯说教更有效;

- **把失败数据也记录下来,下一次调整变量,才是真正的实验精神**。

---

未来趋势:数字化时代的学前心理研究

可穿戴设备将实时采集心率、眼动、语音韵律,AI算法在24小时内生成个体发展报告,教师据此调整区角材料。

**但技术不能替代拥抱**,再精准的数据也需成人温暖的解释与回应,否则孩子会把传感器当作新的“电子保姆”。

暂时没有评论,来抢沙发吧~