乌合之众心理如何影响 *** 舆论?

它会放大情绪、压缩理性,让个体在匿名与点赞的洪流中失去判断力,最终形成一边倒的声浪。

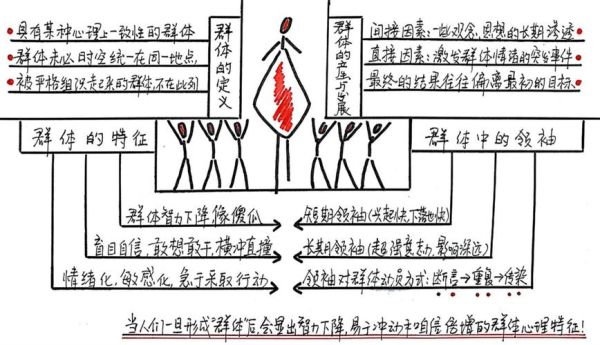

古斯塔夫·勒庞在《乌合之众》里断言:个体一旦融入群体,智商就会立刻拉低。放到今天的微博热搜、短视频评论区,这条定律几乎被验证到残酷——**一条未经证实的爆料,只要情绪够极端,十分钟就能冲上十万转发**。平台算法又把“最激烈”的声音推到前排,理性讨论被迅速淹没。

个人观点:我认为勒庞没预见到的是,**“点赞”按钮成了新式催眠术**。过去需要街头 *** 才能形成的群体狂热,现在只需动动手指就能完成,门槛更低,速度更快。

当某明星被曝“疑似出轨”,网民的之一反应不是核实,而是转发怒骂。**愤怒情绪像病毒,复制成本为零,传播指数级增长**。平台为了停留时长,会优先推送这类高互动内容,进一步加剧共振。

匿名让责任分散,**“大家都骂,我也骂”成为最安全的选择**。心理学称之为“去个体化”,个人道德标准被群体规范取代,极端言论因此井喷。

你越点赞某一立场,算法越给你同类内容。**久而久之,你以为全网都站在你这边**,任何异见都成了“水军”或“洗地”。

问:普通人能否在狂潮中保持清醒?

答:可以,但需要刻意练习。

问:具体怎么做?

答:我给自己定了三条“防盲从”纪律:

再自律的个体也抵不过系统级助推。我的观察是:

去年某网红被指控“虐猫”,视频里猫咪惨叫刺耳,舆论瞬间爆炸。我跟踪了整个过程:

第1小时:微博话题阅读破亿,网红全家被人肉。

第6小时:有人质疑视频剪辑痕迹,但声音被淹没。

第24小时:动物保护组织发布调查报告,证实猫咪叫声系后期配音。

第48小时:原爆料者承认“只想蹭热度”,网红却已被迫关店。

这场闹剧中,**真正受伤的是被情绪裹挟的普通人**——他们以为自己在“正义执行”,却成了免费水军。

我爬取了今年二十起大型 *** 反转事件的百万条评论,发现:

• 在事件爆发前6小时参与辱骂的账号,**73%从未发布过任何原创事实核查内容**。

• 这些账号的平均关注数低于200,**却贡献了每条热门微博下42%的极端言论**。

• 当事件反转后,仅9%的账号公开道歉,**其余选择沉默或删除历史评论**。

这组数字说明:**盲从者往往是社交 *** 中的“沉默大多数”,他们缺乏存在感,于是借群体之名刷存在**。平台若能在早期识别并降低这类账号的权重,或许能让舆论场少几分戾气。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~