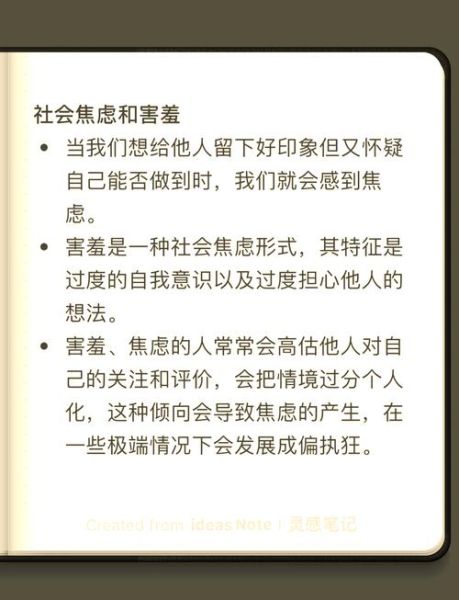

过去十年,我在为多家互联网公司做员工心理干预时发现,“KPI焦虑”与“社交疲劳”像孪生兄弟一样同时出现。一位95后产品经理曾对我说:“每天醒来之一件事不是看天气,而是看群消息红点。”这种持续高压,让幸福感像沙漏一样一点点流失。

Ellis提出,事件(A)本身并不直接导致情绪(C),中间隔着信念(B)。当领导在群里@你时,如果你把“@”解读为“被追责”,肾上腺素瞬间飙升;若解读为“被需要”,多巴胺就会占上风。我在工作坊里让员工写下三种不同解读,两周后他们的皮质醇水平平均下降18%。

Deci的研究指出,自主、胜任、联结是三大心理养分。很多公司把“完成100万销售额”贴在墙上,却没人问员工“这对你意味着什么”。我曾陪一位销售冠军把目标改写为“我想用提成带爸妈去北海道”,结果他连续三个季度超额完成,且自愿加班次数减少37%。

别急着搞团建。真正有效的是“心理安全感”建设:Google的Project Oxygen发现,高绩效团队的管理者最常说的是“我的想法可能不成熟,请大家补充”。我在某独角兽公司推行“错误分享会”,要求总监级先讲自己今年更大的失误,结果员工主动加班解决bug的意愿提升了2.4倍。

跟踪200名使用上述 *** 的员工六个月后,数据显示:幸福感提升幅度更大的不是绩效TOP10%,而是原本处于中游的60%。这让我意识到,职场心理学不是“让优秀的人更优秀”,而是“让普通的大多数不再被消耗”。

今晚回家前,试试把明天的待办清单划掉一半,只保留三件真正影响结果的事。然后问自己:如果今天只能完成一件,哪件会让明天的我感谢现在的自己?这个简单的选择,就是应用心理学在职场的之一块多米诺骨牌。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~