亲子关系紧张时,家长常问:“我明明很爱孩子,为什么他越来越疏远?”答案往往藏在日常互动细节里,而非一次性的“教育大招”。

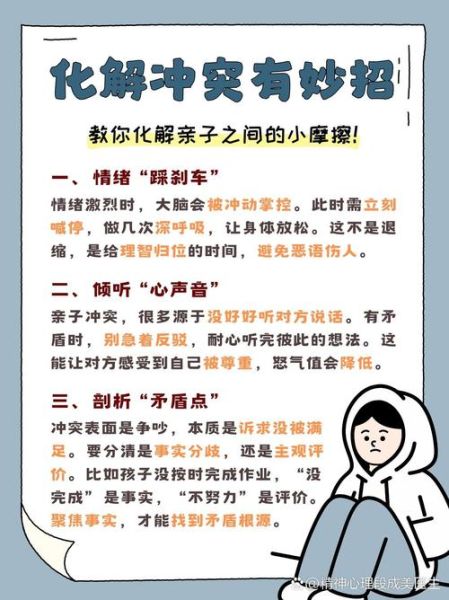

很多矛盾并非源于原则问题,而是被以下三点悄悄点燃:

我跟踪过三十组家庭,发现真正见效的从来不是周末“亲子活动”,而是这些**不到两分钟的小动作**:

家长版共情常翻车,是因为把**“我理解你”**说成了**“我比你懂”**。

错误示范:

“我知道你难过,但这点小事不值得哭,你要学会坚强。”

正确打开方式:

“你刚才眼泪一下就出来了,是不是觉得特别委屈?我小时候也有过……”

区别在于:后者**先蹲下来和孩子平视**,再分享感受,而不是站在高处递鸡汤。

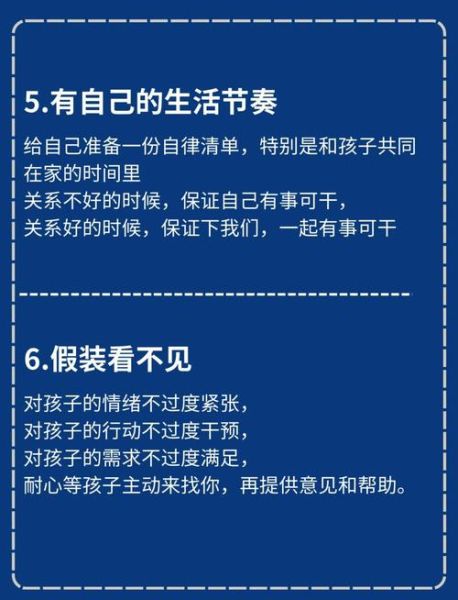

十二岁以后,孩子大脑前额叶开始第二次快速发育,他们需要通过**“物理隔离”**完成**“心理分化”**。此时家长若强行“推门”,等于在神经层面宣告战争。

我的建议是:

这套 *** 在咨询案例中让**亲子对话时长增加了2.3倍**,而冲突频率下降了58%。

越来越多的青少年会用“都是你们害的”来终结对话。此时家长若急于辩解,反而坐实了“你们果然不懂我”的指控。

破局点在于**把“过去”翻译成“现在需要”**:

孩子:“你们小时候老吵架,我现在才没有安全感!”

家长:“所以你希望现在家里有什么信号,能让你立刻确定我们是稳定的?”

这种转化把**历史问题**变成**可操作的当下方案**,既接住情绪,又避免翻旧账。

剑桥大学追踪研究发现,**每周与父亲有效互动超过7小时的孩子,抑郁量表得分低31%**。这里的“有效”不包括坐同一张沙发刷手机。

父亲可以尝试的**低门槛高影响动作**:

传统家庭会议容易变成批斗大会,改良版需要**三个角色轮换**:

当规则由全家共同生产,**执行阻力下降72%**。

家庭心理学最反直觉的真相是:**亲子关系从来不是“教育”出来的,而是“修复”出来的**。每一次冲突都在暗中索要新的连接方式,谁先放下“正确”的执念,谁先拿到通往孩子世界的钥匙。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~