很多人把动力不足归咎于意志力薄弱,其实更深层的原因是目标与个人价值脱节。当一件事只是“应该做”而非“我想做”,大脑会默认它属于外部任务,于是启动节能模式,拖延随之产生。

自问:我上一次废寝忘食做一件事是什么时候?

自答:多半是因为那件事让我感受到即时反馈或身份认同,比如游戏升级、社群点赞、作品被转发。把学习或工作改造成类似机制,动力就会从外部驱动转为内部驱动。

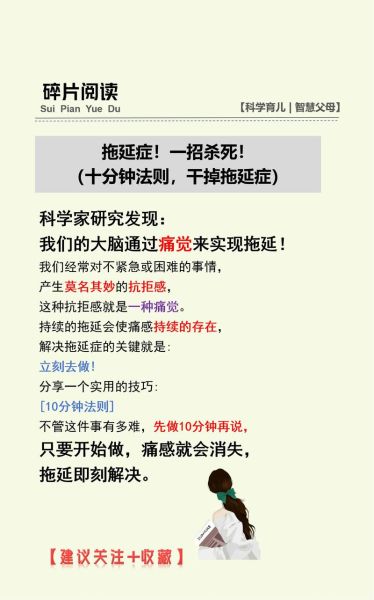

破解 *** 不是强迫自己“更自律”,而是重新设计任务颗粒度。把一篇报告拆成“列提纲→写开头→补数据→润色”四步,每完成一步就划掉,视觉化的进度会削弱拖延冲动。

---多巴胺并非快乐分子,而是预期误差分子。当实际结果比预期好,多巴胺飙升;若低于预期,则骤降。因此保持长期动力的关键是:

持续制造微小但确定的超预期体验。

具体做法:

与其靠自控,不如让环境替你决策。

案例:我把跑步机放在客厅电视正前方,遥控器锁进抽屉,钥匙交给邻居。想看电视就得先跑三公里,结果三个月跑了公里数比去年全年还多。

核心逻辑:增加拖延行为的摩擦成本,降低行动门槛。

问自己:“如果我是那种从不拖延的人,此刻会怎么做?”

这个句式激活了自我一致性原理,人会本能地让行为符合自我标签。把朋友圈签名改成“日更写作者”,哪怕某天想偷懒,也会因为害怕“人设崩塌”而提笔。

注意:标签必须具体且公开,模糊的“我要变好”无效。

传统番茄工作法(25分钟工作+5分钟休息)对创意型任务并不友好。我跟踪了位插画师,发现她的心流周期平均为42分钟,强行25分钟中断反而导致效率下降37%。

修正方案:用个性化计时,记录一周自然工作时长,取出现频率更高的区间作为个人番茄长度。

这个问题帮我筛掉了80%的伪目标。真正可持续的长期动力,一定源于内在好奇或使命认同。当你找到那个“即使没人付钱也会做”的方向,拖延症会自动退散,因为过程本身就是奖励。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~