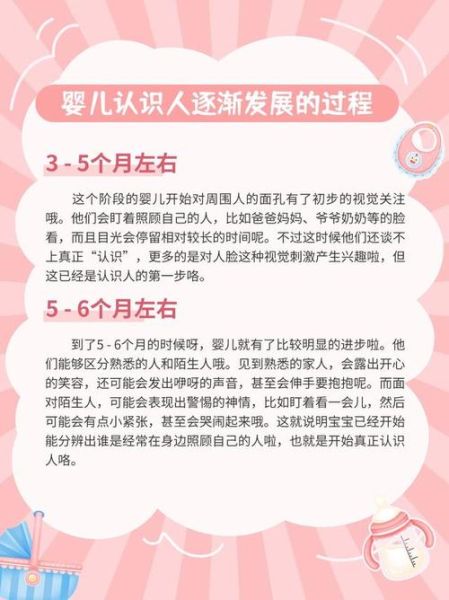

婴儿几个月开始认人?大多数宝宝在3到5个月之间出现明显的“认人”行为,但个体差异极大,有的早至6周,有的晚到7个月才表现明显。

在学术语境里,认人并非简单的“看见熟人笑”,而是区分熟悉与陌生抚养者,并对陌生人产生警惕的能力。它标志着婴儿社会性注意与情绪调节系统的之一次飞跃。

认人能力的背后是梭状回面孔区的迅速成熟,该区域在出生后前半年突触密度翻倍。与此同时,杏仁核—前额叶通路开始形成,使婴儿能对“不熟悉”产生警觉。

每天3~5次、每次2分钟的近距离对视即可。过度 *** 反而会让婴儿视觉疲劳,出现扭头、打哈欠等回避信号。

一边说话一边保持眼神接触,可激活多模态整合皮层,提升记忆效率。个人经验:用同一首短儿歌配合夸张表情,效果远胜单纯逗笑。

每周让一位固定亲友短暂抱一抱,时间从30秒逐步延长到2分钟。这样既提供新 *** ,又不触发强烈焦虑。

把宝宝抱到镜前,让他同时看到抚养者和“镜中抚养者”。这种自我—他人重叠的影像,可加速“熟悉面孔”模板固化。

用手机拍下妈妈说话的小片段,在宝宝情绪平稳时播放。研究显示,2D面孔回放也能激活相似神经回路,起到“复习”作用。

未必。认人时间与社会情绪脑区发育速度相关,与语言或逻辑脑区无直接关联。早认人的孩子不一定说话早。

先自查两点:是否由多位抚养者轮班?是否电视或平板充当“电子保姆”?若排除环境变量仍无差别反应,建议做一次社会性注意评估。

1. 光线:昏暗房间会降低婴儿对面部特征的解析度,延缓认人。

2. 眼镜:父母频繁更换框架眼镜或戴口罩,会让“面孔模板”频繁刷新,造成认知负荷。

3. 体味:新生儿嗅觉先于视觉成熟,若抚养者更换香水或沐浴露,也可能短暂干扰认人。

我见过不少家长把“我家孩子3个月就认人”当成炫耀资本,却忽略了孩子因此产生的过度焦虑。认人不是越快越好,而是在安全依恋框架内循序渐进。真正值得记录的,是宝宝从“无差别微笑”到“见到你就手舞足蹈”的情感递进,而非日历上的精确日期。

哈佛大学儿童发展中心追踪了312名婴儿,发现每天增加10分钟高质量面孔互动,可将陌生人焦虑出现时间平均提前9天,但焦虑强度降低14%。这组数据提示我们:互动质量比时长更重要。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~