心理学就是研究心智与行为规律的科学。它既关心大脑神经元的放电,也关心你在深夜为何刷手机停不下来。下面用自问自答的方式,拆解这门学科到底在做什么,又能怎样悄悄重塑我们的日常。

很多人以为心理学=读心术,其实它更像一台“行为显微镜”。

• 微观层面:神经递质如何影响情绪,比如血清素低时人更易抑郁。

• 中观层面:家庭、同伴怎样塑造人格,例如权威型父母更容易养出焦虑的孩子。

• 宏观层面:文化如何决定我们的决策,东亚集体主义让人更怕“丢面子”。

————————————

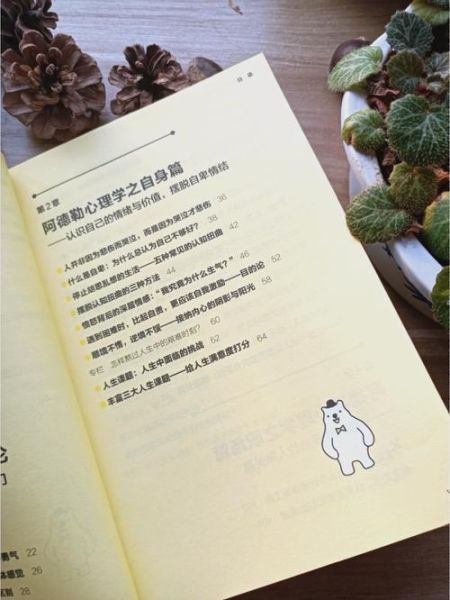

答案藏在“元认知”里——当你能跳出来观察自己的情绪,你就拥有了第二层大脑。

1. 标记情绪:把“我很糟糕”改写成“我现在产生了‘我很糟糕’的想法”,情绪强度立刻下降。

2. 认知重评:把“同事不回消息”重新解释为“他可能正忙”,攻击性自动消散。

3. 行为实验:故意晚十分钟回消息,发现世界并没崩塌,焦虑阈值随之提高。

————————————

超市货架的摆放、直播间的倒计时,全是心理学套路的实战场。

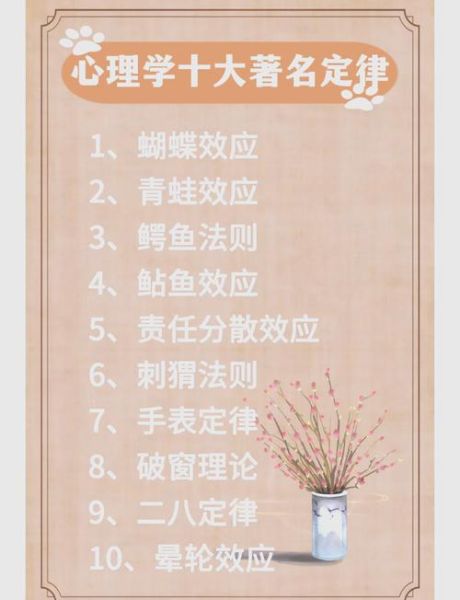

• 锚定效应:先看到原价999,再看折扣价399,大脑瞬间觉得捡到便宜。

• 损失厌恶:直播间喊“最后十件”,触发你对失去机会的恐惧,比“仅剩十件”转化率高。

• 社会认同:评论区不断刷“已拍”,利用从众心理推你下单。

个人经验:我把购物APP全部调成灰色模式,冲动消费直接减少40%。

————————————

为什么有些人总在同一类伴侣上跌倒?

依恋理论给出解释:早年与照顾者的互动模式,被写进了“内部工作模型”。

• 焦虑型:对方一小时不回信息就脑补分手大戏。

• 回避型:一旦关系升温就下意识疏远。

破解 *** :用“非暴力沟通”四步——观察、感受、需要、请求,把“你总是不理我”翻译成“当你三小时没回消息时,我感到不安,我需要确认我们没事,可以现在回我一下吗?”

————————————

绩效不是简单的“努力×时间”,而是被心理变量反复调制。

1. 皮格马利翁效应:领导对你期望高,你的表现真的会提升,因为你会不自觉地校准到他的预期。

2. 心理安全感:Google的“亚里士多德计划”发现,团队能否直言不讳,比成员智商更能预测成果。

3. 番茄工作法:25分钟专注+5分钟休息,利用“时间稀缺感”对抗拖延。

————————————

• 情绪日记:每天睡前写三句话——事件、情绪、认知,三个月后你会看到自己的思维漏洞。

• 五分钟冥想:专注呼吸,走神就温柔拉回,训练大脑的“注意力肌肉”。

• 感恩便签:每周给一个人发具体感谢,提升主观幸福感的效果堪比加薪。

————————————

脑机接口可能让“读心术”真正落地,但伦理争议也随之而来:当老板能实时监测员工情绪,隐私边界在哪里?

我个人的判断是,心理学将更像一门“行为工程学”,它不再只是解释世界,而是直接参与设计世界——从城市规划到APP交互,每一个像素都在悄悄改写我们的心智。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~